МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАИНЫ

ОДЕССКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ СВЯЗИ

ИМ. А.С. ПОПОВА

КУРСОВАЯ РАБОТА

НА ТЕМУ: «Влияние циклонов и антициклонов на погоду»

Выполнил:

Ст. гр. Р3.02П

Чумак Н. Н.

Руководитель:

д.т.н., проф. Корбан В.Х.

ОДЕССА 2016

Влияние циклонов и антициклонов на погоду

Содержание

Предисловие

1. Атмосфера………………………………………………………....3

1.1 Состав и строение атмосферы…………………….……………...3

1.2 Распределение атмосферного давления на земле поверхности..9

2. Общая циркуляция воздушных масс земли………………….......11

2.1 Измерения направления и скорости ветра………………………13

2.2 Ветра……………………………………………………………….17

2.3 Условия возникновения ветра……………………………………20

3. Возникновения барических образований………………...………23

3.1 Циклоны……………………………………………………………25

3.2 Антициклоны………………………………………………………26

3.3 Атмосферные фронты……………………………………………..29

Выводы……………………………………………………………..33

Перечень ссылок…………………………………………………...34

Литература………………………………………………………….35

1. Атмосфера (от. др.-греч. ἀτμός — «пар» и σφαῖρα — «сфера») — газовая оболочка небесного тела, удерживаемая около него гравитацией. Поскольку не существует резкой границы между атмосферой и межпланетным пространством, то обычно атмосферой принято считать область вокруг небесного тела, в которой газовая среда вращается вместе с ним как единое целое. Толщина атмосферы некоторых планет, состоящих в основном из газов (газовые планеты), может быть очень большой.

Атмосфера Земли содержит кислород, используемый большинством живых организмов для дыхания, и диоксид углерода, потребляемый растениями,водорослями и цианобактериями в процессе фотосинтеза. Атмосфера также является защитным слоем планеты, защищая её обитателей от солнечногоультрафиолетового излучения и метеоритов.

Атмосфера есть у всех массивных тел — планет земного типа, газовых гигантов.

1.1 Состав и строение атмосферы.

Атмосфера — это смесь газов, состоящая из азота (78,08 %), кислорода (20,95 %), углекислого газа (0,03 %), аргона (0,93 %), небольшого количества гелия, неона, ксенона, криптона (0,01 %), озона и других газов, но их содержание ничтожно (табл. 1). Современный состав воздуха Земли установился более сотни миллионов лет назад, однако резко возросшая производственная деятельность человека все же привела к его изменению. В настоящее время отмечается увеличение содержания СО2 примерно на 10-12 %.

Входящие в состав атмосферы газы выполняют различные функциональные роли. Однако основное значение этих газов определяется прежде всего тем, что они очень сильно поглощают лучистую энергию и тем самым оказывают существенное влияние на температурный режим поверхности Земли и атмосферы.

Таблица 1. Химический состав сухого атмосферного воздуха у земной поверхности

|

Газ |

Объемная концентрация. % |

Молекулярная масса, ед. |

|

Азот |

78,084 |

28,0134 |

|

Кислород |

20,9476 |

31,9988 |

|

Аргон |

0,934 |

39,948 |

|

Углекислый газ |

0.0314 |

44,00995 |

|

Неон |

0,001818 |

20,179 |

|

Гелий |

0,000524 |

4,0026 |

|

Метан |

0,0002 |

16,04303 |

|

Криптон |

0,000114 |

83,80 |

|

Водород |

0,00005 |

2,01594 |

|

Закись азота |

0,0000087 |

44,0128 |

|

Ксенон |

от 0 до 0,00001 |

131,30 |

|

Двуокись серы |

от 0 до 0,000007 летом; от 0 до 0,000002 зимой |

64,0628/47,9982 |

|

Озон |

От 0 ло 0,000002 |

46,0055/17,03061 |

|

Двуокись азога |

Следы |

28,01055 |

|

Аммиак |

Следы |

|

|

Окись углерода |

Следы |

Азот, самый распространенный газ в атмосфере, химически мало активен.

2. Кислород, в отличие от азота, химически очень активный элемент. Специфическаяфункция кислорода — окисление органического вещества гетеротрофных организмов, горных пород и недоокисленных газов, выбрасываемых в атмосферу вулканами. Без кислорода не было бы разложения мертвого органического вещества.

3. Роль углекислого газа в атмосфере исключительно велика. Он поступает в атмосферу в результате процессов горения, дыхания живых организмов, гниения и представляет собой, прежде всего, основной строительный материал для создания органического вещества при фотосинтезе. Кроме этого, огромное значение имеет свойство углекислого газа пропускать коротковолновую солнечную радиацию и поглощать часть теплового длинноволнового излучения, что создаст так называемый парниковый эффект, о котором речь пойдет ниже.

4. Влияние на атмосферные процессы, особенно на тепловой режим стратосферы, оказывает и озон. Этот газ служит естественным поглотителем ультрафиолетового излучения Солнца, а поглощение солнечной радиации ведет к нагреванию воздуха. Средние месячные значения общего содержания озона в атмосфере изменяются в зависимости от широты местности и времени года в пределах 0,23-0,52 см (такова толщина слоя озона при наземных давлении и температуре). Наблюдается увеличение содержания озона от экватора к полюсам и годовой ход с минимумом осенью и максимумом весной.

5. Характерным свойством атмосферы можно назвать то, что содержание основных газов (азота, кислорода, аргона) с высотой изменяется незначительно: на высоте 65 км в атмосфере содержание азота — 86 %, кислорода — 19, аргона — 0,91, на высоте же 95 км — азота 77, кислорода — 21,3, аргона — 0,82 %. Постоянство состава атмосферного воздуха по вертикали и по горизонтали поддерживается его перемешиванием.

6. Кроме газов, в воздухе содержатся водяной пар и твердые частицы. Последние могут иметь как естественное, так и искусственное (антропогенное) происхождение. Это цветочная пыльца, крохотные кристаллики соли, дорожная пыль, аэрозольные примеси. Когда в окно проникают солнечные лучи, их можно увидеть невооруженным глазом.

7. Особенно много твердых частиц в воздухе городов и крупных промышленных центров, где к аэрозолям добавляются выбросы вредных газов, их примесей, образующихся при сжигании топлива.

8. Концентрация аэрозолей в атмосфере определяет прозрачность воздуха, что сказывается на солнечной радиации, достигающей поверхности Земли. Наиболее крупные аэрозоли — ядра конденсации (от лат. condensatio — уплотнение, сгущение) — способствуют превращению водяного пара в водяные капли.

9. Значение водяного пара определяется прежде всего тем, что он задерживает длинноволновое тепловое излучение земной поверхности; представляет основное звено больших и малых круговоротов влаги; повышает температуру воздуха при конденсации водяных наров.

10. Количество водяного пара в атмосфере изменяется во времени и пространстве. Так, концентрация водяного пара у земной поверхности колеблется от 3 % в тропиках до 2-10 (15) % в Антарктиде.

11. Среднее содержание водяного пара в вертикальном столбе атмосферы в умеренных широтах составляет около 1,6-1,7 см (такую толщину будет иметь слой сконденсированного водяного пара). Сведения относительно водяного пара в различных слоях атмосферы противоречивы. Предполагалось, например, что в диапазоне высот от 20 до 30 км удельная влажность сильно увеличивается с высотой. Однако последующие измерения указывают на большую сухость стратосферы. По-видимому, удельная влажность в стратосфере мало зависит от высоты и составляет 2-4 мг/кг.

12. Изменчивость содержания водяного пара в тропосфере определяется взаимодействием процессов испарения, конденсации и горизонтального переноса. В результате конденсации водяного пара образуются облака и выпадают атмосферные осадки в виде дождя, града и снега.

13. Процессы фазовых переходов воды протекают преимущественно в тропосфере, именно поэтому облака в стратосфере (на высотах 20-30 км) и мезосфере (вблизи мезопаузы), получившие название перламутровых и серебристых, наблюдаются сравнительно редко, тогда как тропосферные облака нередко закрывают около 50 % всей земной поверхности.

14. Количество водяного пара, которое может содержаться в воздухе, зависит от температуры воздуха.

15. В 1 м3 воздуха при температуре -20 °С может содержаться не более 1 г воды; при 0 °С — не более 5 г; при +10 °С — не более 9 г; при +30 °С — не более 30 г воды.

16. Вывод: чем выше температура воздуха, тем больше водяного пара может в нем содержаться.

17. Воздух может быть насыщенным и не насыщенным водяным паром. Так, если при температуре +30 °С в 1 м3 воздуха содержится 15 г водяного пара, воздух не насыщен водяным паром; если же 30 г — насыщен.

18. Абсолютная влажность — это количество водяного пара, содержащегося в 1 м3 воздуха. Оно выражается в граммах. Например, если говорят «абсолютная влажность равна 15», то это значит, что в 1 мЛ содержится 15 г водяного пара.

19. Относительная влажность воздуха — это отношение (в процентах) фактического содержания водяного пара в 1 м3воздуха к тому количеству водяного пара, которое может содержаться в 1 мЛ при данной температуре. Например, если по радио во время передачи сводки погоды сообщили, что относительная влажность равна 70 %, это значит, что воздух содержит 70 % того водяного пара, которое он может вместить при данной температуре.

20. Чем больше относительная влажность воздуха, т. с. чем ближе воздух к состоянию насыщения, тем вероятнее выпадение осадков.

21. Всегда высокая (до 90 %) относительная влажность воздуха наблюдается в экваториальной зоне, так как там в течение всего года держится высокая температура воздуха и происходит большое испарение с поверхности океанов. Такая же высокая относительная влажность и в полярных районах, но уже потому, что при низких температурах даже небольшое количество водяного пара делает воздух насыщенным или близким к насыщению. В умеренных широтах относительная влажность меняется по сезонам — зимой она выше, летом — ниже.

22. Особенно низкая относительная влажность воздуха в пустынях: 1 м1 воздуха там содержит в два-три раза меньше возможного при данной температуре количество водяного пара.

23. Для измерения относительной влажности пользуются гигрометром (от греч. hygros — влажный и metreco — измеряю).

24. При охлаждении насыщенный воздух не может удержать в себе прежнего количества водяного пара, он сгущается (конденсируется), превращаясь в капельки тумана. Туман можно наблюдать летом в ясную прохладную ночь.

25. Облака — это тог же туман, только образуется он не у земной поверхности, а на некоторой высоте. Поднимаясь вверх, воздух охлаждается, и находящийся в нем водяной пар конденсируется. Образовавшиеся мельчайшие капельки воды и составляют облака.

26. В образовании облаков участвуют и твердые частицы, находящиеся в тропосфере во взвешенном состоянии.

27. Облака могут иметь различную форму, которая зависит от условий их образования.

28. Самые низкие и тяжелые облака — слоистые. Они располагаются на высоте 2 км от земной поверхности. На высоте от 2 до8 км можно наблюдать более живописные кучевые облака. Самые высокие и легкие — перистые облака. Они располагаются на высоте от 8 до 18 км над земной поверхностью.

Таблица 1.2

|

Семейства |

Роды облаков |

Внешний облик |

|

А. Облака верхнего яруса — выше 6 км |

I. Перистые |

Нитевидные, волокнистые, белые |

|

II. Перисто-кучевые |

Слои и гряды из мелких хлопьев и завитков, белые |

|

|

III. Перисто-слоистые |

Прозрачная белесая вуаль |

|

|

Б. Облака среднего яруса — выше 2 км |

IV. Высококучевые |

Пласты и гряды белого и серою цвета |

|

V. Высокослоистые |

Ровная пелена молочно-серого цвета |

|

|

В. Облака нижнего яруса — до 2 км |

VI. Слоисто-дождевые |

Сплошной бесформенный серый слой |

|

VII. Слоисто-кучевые |

Непросвечиваемые слои и гряды серого цвета |

|

|

VIII. Слоистые |

Непросвечиваемая пелена серого цвета |

|

|

Г. Облака вертикального развития — от нижнего до верхнего яруса |

IX. Кучевые |

Клубы и купола ярко-бе- лого цвета, при ветре с разорванными краями |

|

X. Кучево-дождевые |

Мощные кучевообразные массы темно-свинцового цвета |

29. Охрана атмосферы

30. Главным источником загрязнения атмосферы являются промышленные предприятия и автомобили. В больших городах проблема загазованности главных транспортных магистралей стоит очень остро. Именно поэтому во многих крупных городах мира, в том числе и в нашей стране, введен экологический контроль токсичности выхлопных газов автомобилей. Поданным специалистов, задымленность и запыленность воздуха может наполовину сократить поступление солнечной энергии к земной поверхности, что приведет к изменению природных условий.

1.2 Распределение атмосферного давления на земле поверхности.

Понятие об атмосферном давлении. Воздух невидимое и легкое. Однако и оно, как и всякая вещество, имеет массу и вес. Поэтому оно оказывает давление на земную поверхность и на все тела, на ней находятся. Это давление определяется весом столба воздуха высотой с всю атмосферу - от земной поверхности до самой ее верхней границы. Установлено, что такой столб воздуха давит на каждый 1 см2 поверхности с силой в 1 кг 33 г (соответственно на 1 м2 - Более 10 т!) Итак, атмосферное давление - Это сила, с которой воздух давит на земную поверхность и на все предметы на ней.

Поверхность тела человека составляет в среднем 1,5 м2. Согласно воздуха давить на нее весом в 15 т. Такое давление способно раздавить все живое. Почему же мы его не ощущаем? Это связано с тем, что внутри человеческого организма также существует давление - внутренний, и он равно атмосферному. Если это равновесие нарушается, человек чувствует себя плохо.

Зависимость давления от высоты местности и температуры воздуха. Атмосферное давление зависит от высоты местности. Чем выше уровня моря, тем давление воздуха меньше. Он снижается, так как с поднятием уменьшается высота столба воздуха, который давит на земную поверхность. Кроме того, с высотой давление падает еще и потому, что уменьшается плотность самого воздуха. На высоте 5 км атмосферное давление снижается наполовину по сравнению с нормальным давлением на уровне моря. В тропосфере с подъемом на каждые 100 м давление уменьшается примерно на 10 мм рт. ст.

Зная, как изменяется давление, можно вычислить и абсолютное и относительное высоту места. Существует и особый барометр - высотомер, В котором наряду со шкалой атмосферного давления, есть и шкала высот. Итак, для каждой местности будет характерен свой нормальное давление: на уровне моря - 760 мм рт. века, в горах в зависимости от высоты - ниже. Например, для Киева, лежащей на высотах 140-200 м над уровнем моря, нормальным будет среднее давление 746 мм рт. ст.

Атмосферное давление зависит и от температуры воздуха. При нагревании объем воздуха увеличивается, оно становится менее плотным и легким. За этого уменьшается и атмосферное давление. При охлаждении происходят обратные явления. Следовательно, с изменением температуры воздуха непрерывно меняется и давление. В течение суток он дважды повышается (утром и вечером) и дважды снижается (После полудня и после полуночи). Зимой, когда воздух холодный и тяжелое, давление выше, чем летом, когда оно более теплое и легкое. Итак, за изменением давления можно предсказать изменения погоды. Снижение давления указывает на осадки, повышение - на сухую погоду. Изменение атмосферного давления влияет и на самочувствие людей.

Распределение атмосферного давления на Земле. Атмосферное давление, как и температура воздуха, распределяется на Земле полосами: различают пояса низкого и высокого давления. Их образование связано с нагревом и перемещением воздуха.

Над экватором воздух хорошо прогревается. От этого оно расширяется, становится менее плотным, а потому легче. Легче воздуха поднимается вверх - происходит восходящее движение воздуха. Поэтому там у поверхности Земли течение года устанавливается пояс низкого давления. Над полюсами, где в течение года температуры низкие, воздух охлаждается, становится более плотным и тяжелым. Поэтому оно опускается - происходит нисходящее движениевоздух - и увеличивается давление. Поэтому у полюсов образовались пояса высокого давления. Воздух, поднявшееся над экватором, растекается к полюсам. Но, не доходя до них, на высоте оно охлаждается, становится тяжелее и опускается на параллелях 30-350 в обоих полушариях. Как следствие - там образуются пояса высокого давления. В умеренных широтах, на параллелях 60-650обоих полушарий образуются пояса низкого давления.

Таким образом, наблюдается тесная зависимость атмосферного давления от распределения тепла и температур воздуха на Земле, когда восходящие и нисходящие движения воздуха обуславливают неравномерное нагревание земной поверхности.

2. Общая циркуляция воздушных масс земли.

Циркуляция атмосферы — совокупность воздушных течений над земной поверхностью. Воздушные течения по своим масштабам изменяются от десятков и сотен метров (такие движения создают локальные ветра) до сотен и тысяч километров, приводя к формированию в тропосфере циклонов, антициклонов,муссонов и пассатов. В стратосфере происходят преимущественно зональные переносы (что обуславливает существование широтной зональности.

Общая циркуляция атмосферы приводит к переносу вещества и энергии в атмосфере как в широтном, так и в меридианном направлениях, из-за чего являются важнейшим климатообразующим процессом, влияя на погоду в любом месте планеты. В тропосфере в ней участвуют пассаты, муссоны, а также переносы воздушных масс, связанные с циклонами и антициклонами (циклоническая деятельность).

Глобальными элементами атмосферной циркуляции являются так называемые циркуляционные ячейки — ячейка Хэдли, ячейка Феррела, полярная ячейка.

В наиболее прогреваемых местах нагретый воздух имеет меньшую плотность и поднимается вверх, таким образом образуется зона пониженного атмосферного давления. Аналогичным образом образуется зона повышенного давления в более холодных местах. Движение воздуха происходит из зоны высокого атмосферного давления в зону низкого атмосферного давления. Так как чем ближе к экватору и дальше от полюсов расположена местность, тем лучше она прогревается, в нижних слоях атмосферы существует преобладающее движение воздуха от полюсов к экватору. Однако, Земля также вращается вокруг своей оси, поэтому на движущийся воздух действует сила Кориолиса и отклоняет это движение к западу. В верхних слоях тропосферы образуется обратное движение воздушных масс: от экватора к полюсам. Его кориолисова сила постоянно отклоняет к востоку, и чем дальше, тем больше. И в районах около 30 градусов северной и южной широты движение становится направленным с запада на восток параллельно экватору. В результате попавшему в эти широты воздуху некуда деваться на такой высоте, и он опускается вниз к земле. Здесь образуется область наиболее высокого давления. Так образуются пассаты — постоянные ветры, дующие по направлению к экватору и на запад, и так как заворачивающая сила действует постоянно, при приближении к экватору пассаты дуют почти параллельно ему. Воздушные течения верхних слоёв, направленные от экватора к тропикам, называются антипассатами. Пассаты и антипассаты как бы образуют воздушное колесо, по которому поддерживается непрерывный круговорот воздуха между экватором и тропиками. Между пассатами Северного и Южного полушарий находится внутритропическая зона конвергенции.

В течение года эта зона смещается от экватора в более нагретое летнее полушарие. В результате в некоторых местах, особенно в бассейне Индийского океана, где основное направление переноса воздуха зимой — с запада на восток, летом оно заменяется противоположным. Такие переносы воздуха называются тропическими муссонами. Циклоническая деятельность связывает зону тропической циркуляции с циркуляцией в умеренных широтах и между ними происходит обмен тёплым и холодным воздухом. В результате междуширотного обмена воздухом происходит перенос тепла из низких широт в высокие и холода из высоких широт в низкие, что приводит к сохранению теплового равновесия на Земле.

На самом деле циркуляция атмосферы непрерывно изменяется, как из-за сезонных изменений в распределении тепла на земной поверхности и в атмосфере, так и из-за образования и перемещения в атмосфере циклонов и антициклонов. Циклоны и антициклоны перемещаются в общем по направлению к востоку, при этом циклоны отклоняются в сторону полюсов, а антициклоны — в сторону от полюсов.

Таким образом образуются:

· зоны повышенного давления:

· по обе стороны от экватора на широтах около 35 градусов;

· в районе полюсов на широтах выше 65 градусов.

· зоны пониженного давления:

· экваториальная депрессия — вдоль экватора;

· субполярные депрессии — в субполярных широтах.

Этому распределению давления соответствуют западный перенос в умеренных широтах и восточный перенос в тропических и высоких широтах. В Южном полушарии, зональность циркуляции атмосферы выражена лучше, чем в Северном, так как там в основном океаны. Ветер в пассатах изменяется слабо и эти изменения мало меняют характер циркуляции. В среднем около 80 раз в год в некоторых районах внутритропической зоны конвергенции, развиваются тропические циклоны, которые резко изменяют установившийся режим ветров и состояние погоды в тропиках, реже за их пределами. Во внетропических широтах циклоны менее интенсивны, чем тропические. Развитие и прохождение циклонов и антициклонов — явление повседневное. Меридиональные составляющие циркуляции атмосферы, связанные с циклонической деятельностью во внетропических широтах, быстро и часто меняются. Однако бывает, что в течение нескольких суток и иногда даже недель обширные и высокие циклоны и антициклоны почти не меняют своё положение. Тогда происходят противоположно направленные длительные меридиональные переносы воздуха, иногда во всей толще тропосферы, которые распространяются над большими площадями и даже над всем полушарием. Поэтому во внетропических широтах различают два основных типа циркуляции над полушарием или большим его сектором: зональный, с преобладанием зонального, чаще всего западного переноса, и меридиональный, со смежными переносами воздуха по направлению к низким и высоким широтам. Меридиональный тип циркуляции осуществляет значительно больший междуширотный перенос тепла, чем зональный[4].

Циркуляция атмосферы также обеспечивает распределение влаги как между климатическими поясами, так и внутри них. Обилие осадков в экваториальном поясе обеспечивается не только собственным высоким испарением, но и переносом влаги (благодаря общей циркуляции атмосферы) из тропических и субэкваториальных поясов. В субэкваториальном поясе циркуляция атмосферы обеспечивает смену сезонов. Когда муссон дует с моря, идут обильные дожди. Когда муссон дует со стороны засушливой суши, наступает сезон засухи. Тропический пояс суше, чем экваториальный и субэкваториальный, так как общая циркуляция атмосферы переносит влагу к экватору. Кроме того, преобладают ветры с востока на запад, поэтому благодаря влаге, испарённой с поверхности морей и океанов, в восточных частях материков выпадает достаточно много дождей. Дальше на запад дождей не хватает, климат становится аридным. Так образуются целые пояса пустынь, таких как Сахара или пустыни Австралии.

2.1 Измерения направления и скорости ветра.

Ветром называют движение воздуха относительно земной поверхности, причем имеется в виду горизонтальная составляющая этого движения. Ветер характеризуется вектором скорости, но на практике под скоростью подразумевается только числовая величина скорости, направление вектора скорости называют направлением ветра. Скорость ветра выражается в метрах в секунду, в км в час и в узлах (морская миля в час). Чтобы перевести скорость из метров в секунду в узлы, достаточно умножить число метров в секунду на 2.

Существует еще одна

оценка скорости или, как принято говорить в этом случае, силы ветра в баллах,

шкала Бофорта, по которой весь интервал возможных скоростей ветра делится на 12

градаций. Эта шкала связывает силу ветра с различными эффектами, производимыми

ветром разной скорости, такими, как степень волнения на море, качание ветвей

деревьев, распространение дыма из труб. Каждая градация скорости ветра имеет

определенное название (смотри таблицу с характеристиками ветра по шкале

Бофорта).

Таблица 2.1

Характеристика скорости ветра по шкале Бофорта

|

Скорость ветра |

Внешние признаки |

Характеристика ветра |

|

|

Баллы |

м/с |

||

|

0 |

0 - 0,5 |

штиль |

Полное отсутствие ветра. Дым поднимается отвесно. |

|

1 |

0,6 - 1,7 |

тихий |

Дым отклоняется от вертикального направления, позволяя определить направление ветра. Зажженная спичка не гаснет, но пламя заметно отклоняется |

|

2 |

1,8 - 3,3 |

легкий |

Движение воздуха можно определить лицом. Шелестят листья. Пламя зажженной спички быстро гаснет. |

|

3 |

3,4 - 5,2 |

слабый |

Заметно колебание листьев деревьев. Развеваются легкие флаги. |

|

4 |

5,3 - 7,4 |

умеренный |

Колеблются тонкие ветки. Поднимается пыль, клочки бумаги. |

|

5 |

7,5 - 9,8 |

свежий |

Колеблются большие ветки. На воде поднимаются волны. |

|

6 |

9,9 - 12,4 |

сильный |

Раскачиваются большие ветки. Гудят провода. |

|

7 |

12,5 - 19,2 |

крепкий |

Качаются стволы небольших деревьев. На водоемах пенятся волны. |

|

8 |

19,3 - 23,2 |

буря |

Ломаются ветви. Движение человека против ветра затруднено. Опасен для судов, буровых вышек и сходных сооружений. |

|

9 |

23,3 - 26,5 |

сильная буря |

Срываются домовые трубы и черепица с крыши, повреждаются легкие постройки. |

|

10 |

26,6 - 30,1 |

полная буря |

Деревья вырываются с корнем, происходят значительные разрушения легких построек. |

|

11 |

30,2 - 35,0 |

шторм |

Ветер производит большие разрушения легких построек. |

|

12 |

больше 35 |

ураган |

Ветер производит огромные разрушения |

Для более полной оценки производимых сильными ветрами разрушений американской Национальной службой погоды шкала Бофорта была дополнена:

- 12.1 баллов, скорость ветра 35 - 42м/с. Сильный ветровал. Значительные разрушения легких деревянных построек. Валятся некоторые телеграфные столбы.

- 12.2. 42-49 м/с. Разрушаются до 50% легких деревянных построек, в прочих постройках - повреждения дверей, крыш, окон. Штормовой нагон воды на 1,6-2,4 м выше нормального уровня моря.

- 12.3. 49-58 м/с. Полное разрушение легких домов. В прочных постройках - большие повреждения. Штормовой нагон - на 1,5-3.5 м выше нормального уровня моря. Серьезное нагонное наводнение, повреждение зданий водой.

- 12.4. 58-70 м/с. Полный ветровал деревьев. Полное разрушение легких и сильное повреждение прочных построек. Штормовой нагон - на 3,5-5,5 м выше нормального уровня моря. Сильная абразия берегов. Сильные повреждения нижних этажей зданий водой.

- 12.5. более 70 м/с. Многие прочные постройки разрушаются ветром, при скорости 80-100 м/с - также каменные, при скорости 110 м/с - практически все. Штормовой нагон выше 5,5 м. Интенсивные разрушения наводнением.

Скорость ветра на метеостанциях измеряют анемометрами; если прибор самопишущий, то он называется анемографом. Анеморумбограф определяет не только скорость, но и направление ветра в режиме постоянной регистрации. Приборы для измерения скорости ветра устанавливают на высоте 10-15 м над поверхностью, и измеренный ими ветер называется ветром у земной поверхности.

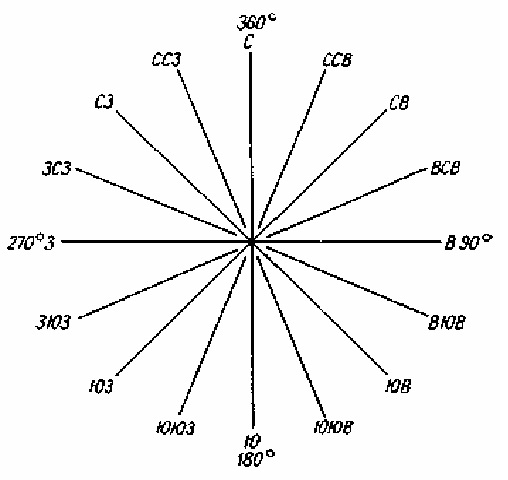

Направление ветра

определяют, назвав точку горизонта, откуда дует ветер или угол, образуемый

направлением ветра с меридианом места, откуда дует ветер, т.е. его азимут. В

первом случае различают 8 основных румбов горизонта: север, северо-восток,

восток, юго-восток, юг, юго-запад, запад, северо-запад и 8 промежуточных.

8 основных румбов направления имеют следующие сокращения (русские

и международные): С-N, Ю-S, З-W, В-E, СЗ-NW, СВ-NE, ЮЗ-SW, ЮВ-SE.

Рисунок 2.1 Румбы горизонта.

Если направление ветра

характеризуется углом, то отсчет ведется от севера по часовой стрелке. В этом

случае, север будет соответствовать 00 (360), северо-восток - 450, восток

- 900, юг - 1800, запад - 2700.

При климатологической обработке наблюдений над ветром строят для

каждого пункта диаграмму, представляющую собой распределение повторяемости

направлений ветра по основным румбам – «розу ветров».

От начала полярных координат откладывают направление по румбам горизонта

отрезками, длины которых пропорциональны повторяемости ветров данного

направления. Концы отрезков соединяются ломаной линией. Повторяемость штилей

указывают числом в центре диаграммы. При построении розы ветров можно учесть и

среднюю скорость ветра по каждому направлению, умножив на нее повторяемость

данного направления, тогда график покажет в условных единицах количество

воздуха, переносимого ветрами каждого направления.

2.2 Ветра

Ве́тер — поток воздуха, который быстро движется параллельно земной поверхности. На Земле ветер является потоком воздуха, который движется преимущественно в горизонтальном направлении; на других планетах он является потоком свойственных этим планетам атмосферных газов. Сильнейшие ветры Солнечной системынаблюдаются на Нептуне и Сатурне. Солнечный ветер является потоком разрежённых газов от звезды, а планетарный ветер является потоком газов, отвечающих задегазацию планетарной атмосферы в космическое пространство. Ветры, как правило, классифицируют по масштабам, скорости, видам сил, которые их вызывают, местам распространения и воздействию на окружающую среду.

Ветры классифицируют, в первую очередь, по их силе, продолжительности и направлению. Таким образом, порывами принято считать кратковременные (несколько секунд) и сильные перемещения воздуха. Сильные ветры средней продолжительности (примерно 1 минута) называются шквалами. Названия более продолжительных ветров зависят от силы, например, такими названиями являются бриз, буря, шторм, ураган, тайфун. Продолжительность ветра также сильно варьируется: некоторыегрозы могут длиться несколько минут, бриз, который зависит от разницы нагрева особенностей рельефа на протяжении суток, длится несколько часов, глобальные ветры, вызванные сезонными изменениями температуры — муссоны — имеют продолжительность несколько месяцев, тогда как глобальные ветры, вызванные разницей в температуре на разных широтах и силой Кориолиса, дуют постоянно и называются пассаты. Муссоны и пассаты являются ветрами, из которых слагается общая и местная циркуляция атмосферы.

Ветры всегда влияли на человеческую цивилизацию, они вдохновляли на мифологические рассказы, влияли на исторические действия, расширяли диапазон торговли,культурного развития и войн, поставляли энергию для разнообразных механизмов производства энергии и отдыха. Благодаря парусным суднам, которые плыли за счет ветра, впервые появилась возможность преодолевать большие расстояния по морям и океанам. Воздушные шары, которые тоже двигались с помощью ветра, впервые позволили отправляться в воздушные путешествия, а современные летательные аппараты используют ветер для увеличения подъемной силы и экономии топлива. Однако, ветры могут быть и небезопасными, так градиентные колебания ветра могут вызвать потерю контроля над самолетом, быстрые ветры, а также вызванные ими большие волны, на больших водоемах часто приводят к разрушению штучных построек, а в некоторых случаях ветры способны увеличивать масштабы пожара.

Ветры могут влиять и на формирование рельефа, вызывая эоловые отложения, которые формируют различные виды грунтов или эрозию. Они могут переносить пески и пыль из пустынь на большие расстояния. Ветры разносят семена растений и помогают передвижению летающих животных, которые приводят к расширению видов на новой территории. Связанные с ветром явления разнообразными способами влияют на живую природу.

Тропические ветры

Пассатами называется приповерхностная часть ячейки Хадли — преобладающие приповерхностные ветры, дующие в тропических районах Земли в западном направлении, приближаясь к экватору, то есть северо-восточные ветры в Северном полушарии и юго-восточные — в Южном. Постоянное движение пассатов приводит к перемешиванию воздушных масс Земли, что может проявляться в очень больших масштабах: например, пассаты, дующие над Атлантическим океаном, способны переносить пыль с африканских пустынь до Вест-Индии и некоторых районов Северной Америки

Муссоны являются преобладающими сезонными ветрами, что ежегодно в течение нескольких месяцев дуют в тропических районах. Термин возник на территории Британской Индии и окрестных стран как название сезонных ветров, которые дуют с Индийского океана и Аравийского моря на северо-восток, принося в регион значительное количество осадков. Их движение по направлению к полюсам вызвано образованием районов низкого давления в результате нагрева тропических районов в летние месяцы, то есть Азии, Африки и Северной Америки с мая по июль, и Австралии в декабре.

Пассаты и муссоны являются главными факторами, которые приводят к образованию тропических циклонов над океанами Земли

Западные ветры умеренного пояса

В умеренных широтах, то есть между 35 и 65 градусами северной и южной широты, преобладают западные ветры, приповерхностная часть ячейки Феррела, это юго-западные ветры в Северном полушарии и северо-западные в Южном полушарии. Это самые сильные ветры зимой, когда давление у полюсов ниже всего, и самые слабые летом

Восточные ветры полярных районов

Восточные ветры полярных районов, приповерхностная часть полярных ячеек, это преимущественно сухие ветры, дующие от приполярных зон высокого давления к районам низкого давления вдоль полярного фронта. Эти ветры обычно слабее и менее регулярные, чем западные ветры умеренных широт. Из-за малого количества солнечного тепла, воздух в полярных районах охлаждается и опускается вниз, образуя районы высокого давления и выталкивая приполярный воздух в направлении более низких широт. Этот воздух в результате силы Кориолиса отклоняется на запад, образуя северо-восточные ветры в Северном полушарии и юго-восточные — в Южной.

Морской и континентальный бриз

Важными эффектами образования преобладающих ветров в прибрежных районах является морской и континентальный бриз. Море (или другой большой водоем) нагревается медленнее суши из-за большей эффективной теплоемкости воды. Теплый (и потому — легкий) воздух над сушей поднимается вверх, образуя зону низкого давления. В результате образуется перепад давления между сушей и морем, что обычно составляет около 0,002 атм. В результате этого перепада давления прохладный воздух над морем движется к суше, образуя прохладный морской бриз на побережье. При отсутствии сильных ветров, скорость морского бриза пропорциональна разности температур. При наличии ветра с суши скоростью более 4 м/с, морской бриз обычно не образуется.

Ночью, из-за меньшей теплоемкости, суша охлаждается быстрее, чем море, и морской бриз прекращается. Когда же температура суши опускается ниже температуры поверхности водоёма, то возникает обратный перепад давления, вызывая (в случае отсутствия сильного ветра с моря) континентальный бриз, дующий с суши на мор

2.3 Условия возникновения ветра.

Ветер возникает в результате неравномерного распределения атмосферного давления и направлен от зоны высокого давления к зоне низкого давления. Вследствие непрерывного изменения давления во времени и пространстве скорость и направление ветра постоянно меняются. С высотой скорость ветра меняется из-за убывания силы трения.

Для визуальной оценки скорости ветра служит шкала Бофорта. Метеорологическое направление ветра указывается азимутом точки, откуда дует ветер; тогда как аэронавигационное направление ветра — куда дует, таким образом значения различаются на 180°. Многолетние наблюдения за направлением и силой ветра изображают в виде графика — розы ветров.

В ряде случаев важным является не само направление ветра, а положение объекта относительно него. Так, при охоте на животное с острым нюхом к нему подходят с подветренной стороны — во избежание распространения запаха от охотника в сторону животного.

Вертикальное движение воздуха называется восходящим или нисходящим потоком.

Общие закономерности

Ветер вызван разницей в давлении между двумя разными воздушными областями. Если существует ненулевой барический градиент, то ветер движется с ускорением от зоны высокого давления в зону с низким давлением. На планете, которая вращается, к этому градиенту прибавляется сила Кориолиса. Таким образом, главными факторами, которые образуют циркуляцию атмосферы в глобальном масштабе, является разница в нагреве воздуха и солнечным ветром между экваториальными и полярными районами, которые вызывают разницу в температуре и, соответственно, плотности потоков воздуха, а в свою очередь и разницу в давлении. В результате действия этих факторов, движение воздуха в средних широтах в приповерхностной области вплотную к ветру приводит к образованию геострофического ветра и его движению, направленного практически параллельно изобарам.

Важным фактором, который говорит о перемещениях воздуха, является его трение о поверхность, которая задерживает это движение и заставляет воздух двигаться в сторону зон с низким давлением. Кроме того, локальные барьеры и локальные градиенты температуры поверхности способны создавать местные ветры. Разница между реальным и геострофическим ветром называется агеострофическим ветром. Он отвечает за создание хаотичных вихревых процессов, таких как циклоны и антициклоны. В то время как направление приповерхностных в тропических и полярных районах определяется преимущественно эффектами глобальной циркуляции атмосферы, которые в умеренных широтах обычно слабые и циклоны вместе с антициклонами заменяют друг друга и изменяют своё направление каждые несколько дней.

Глобальные эффекты ветрообразования

В большинстве районов Земли преобладают ветры, дующие в определенном направлении. Возле полюсов обычно доминируют восточные ветры, в умеренных широтах — западные, тогда как в тропиках снова доминируют восточные ветры. На границах между этими поясами — полярном фронте и субтропическом хребте — находятся зоны затишья, где преобладающие ветры практически отсутствуют. В этих зонах движение воздуха преимущественно вертикальное, из-за чего возникают зоны высокой влажности (вблизи полярного фронта) или пустынь

Локальные эффекты ветрообразования

Локальные эффекты ветрообразования возникают в зависимости от наличия локальных географических объектов. Одним из таких эффектов является перепад температур между не очень отдаленными участками, который может быть вызван различными коэффициентами поглощения солнечного света или разнойтеплоёмкостью поверхности. Последний эффект сильнее всего проявляется между сушей и водной поверхностью и вызывает бриз. Другим важным локальным фактором является наличие гор, которые выступают как барьер на пути ветров.

Влияние гор

Горы имеют очень разнообразное влияние на ветер, они или вызывают ветрообразование, или же выступают как барьер для его прохождения. Над взгорьями воздух прогревается сильнее, чем воздух на такой же высоте над низменностями, что создает зоны низкого давления над горами и приводит к ветрообразованию. Этот эффект часто приводит к образованию горно-долинных ветров — преобладающих ветров в районах с пересеченной местностью. Увеличение трения у поверхности долин ведет к отклонению ветра, что дует параллельно долине, от поверхности на высоту окружающих гор, что приводит к образованию высотного струйного течения. Высотное струйное течение может превышать окружающий ветер по скорости на величину до 45 %. Обход гор может также изменять направление ветра.

Перепад высоты гор существенно влияет на движение ветра. Так, если в горном хребте, который преодолевает ветер, есть перевал, ветер проходит его с увеличением скорости в результате эффекта Бернулли. Даже небольшие перепады высоты вызывают колебания в скорости ветра. В результате значительного градиента скорости движения воздух становится турбулентным и остается таковым на определенном расстоянии даже на равнине за горой. Подобные эффекты важны, например, длясамолётов, взлетающих или садящихся на горных аэродромах. Быстрые холодные ветры, дующие сквозь горные проходы, получили разнообразные местные названия. В Центральной Америке это папагайо вблизи озера Никарагуа, панамский ветер на Панамском перешейке и теуано на перешейке Теуантепек. Подобные ветры в Европе известны как бора, трамонтана и мистраль.

Кратковременные процессы ветрообразования

К формированию ветров приводят также и кратковременные процессы, которые, в отличие от преобладающих ветров, не являются регулярными, а происходят хаотически, часто в течение определенного сезона. Такими процессами является образование циклонов, антициклонов и подобных им явлений меньшего масштаба, в частности гроз.

Внетропический цикло

Циклоны, которые формируются за пределами тропического пояса, известны как внетропические. Из двух типов крупномасштабных циклонов, они больше по размеру (классифицируются как синоптические циклоны), наиболее распространены и встречаются на большей части земной поверхности. Именно этот класс циклонов в наибольшей степени отвечает за изменения погоды день за днём, а их предсказание является главной целью современных прогнозов погоды.

Тропические циклоны

Циклоны, которые образуются в тропическом поясе, несколько меньше внетропических (они классифицируются как мезоциклоны) и имеют другой механизм происхождения. Эти циклоны питаются энергией, получаемой за счет подъёма вверх теплого влажного воздуха и могут существовать исключительно над теплыми районами океанов, из-за которых имеют название циклонов с теплым ядром (в отличие от внетропических циклонов с холодным ядром). Тропические циклоны характеризуются очень сильным ветром и значительным количеством осадков. Они развиваются и набирают силу над поверхностью воды, но быстро теряют её над сушей, из-за чего их разрушительный эффект обычно проявляется лишь на побережье (до 40 км вглубь суши).

3. Возникновения барических образований.

Подавляющее большинство циклонов, возникающих в умеренных широтах, яв-ляются фронтальными волновыми возмущениями. Фронтальные циклоны (и антициклоны) являются результатом возникновения на тропосферном фронте динамически неустойчивых бароклинных волн. Бароклинная неустойчивость определяется как динамическая неустойчивость в основном переносе (в общем, зональном) в атмосфере, связанная с наличием меридионального градиента температуры, и, следовательно, термического ветра. Атмосфера при этом находится в квазигеострофическом равновесии (состояние движения, при котором горизонтальная составляющая отклоняющей силы вращения Земли уравновешивает силу горизонтального барического градиента во всех точках поля, т.е. ветер в точках поля является геострофическим, что может быть принято в свободной атмосфере, за исключением экваториальных широт) и обладает статической устойчивостью.

Возмущение состояния равновесия в атмосфере выражается в волновом движении. Если амплитуда волны убывает со временем, то общее состояние движения устой-чивое (и волну можно назвать устойчивой). При возрастании амплитуды волны со временем состояние движения является неустойчивым (волна неустойчивая). Волны на фронтах бывают и устойчивыми и неустойчивыми. Устойчивые волны связаны с неглубокими депрессиями в барическом поле, и их влияние на погоду невелико. Гораздоважнее неустойчивые фронтальные волны, развивающиеся с постепенно возрастающей амплитудой до тех пор, пока возмущение не превратится в вихрь.

Факторами волнообразования в атмосфере являются сжимаемость воздуха, силатяжести, разрыв в поле ветра, вращение Земли.

В результате сжимаемости воздуха возникают продольные звуковые волны, ко-торые по своим характеристикам не имеют ничего общего с циклонами.

Сила тяжести обусловливает возникновение гравитационных волн (примером являются волны на поверхности воды от брошенного камня). При волновом движении происходит колебательный переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно.

Гравитационные волны устойчивы и постепенно затухают вследствие трения. Гравитационные волны в атмосфере имеют длины в десятки и сотни метров, т.е. на много порядков ниже порядка циклонических возмущений.

Волны, связанные с разрывом ветра, в отличие от гравитационных волн, неустойчивы, причем, амплитуда растёт со временем тем быстрее, чем меньше длина волны. Под влиянием сил инерции – центробежной и кориолисовой – возмущение в среде также может привести к волновому движению с пространственно-временными масштабами, сходными с масштабами циклонических волн. Хотя атмосфера не имеет постоянной угловой скорости, вследствие наличия системы ветров, несмотря на это, при существующих ветрах волны инерции циклонических размеров в атмосфере будут устойчивыми (а в реальных условиях они неустойчивы). Таким образом, циклонические волны не могут быть чисто инерционными, не являются они и гравитационно-инерционными. Циклонические волны – это комплексные волны, в образовании которых играют роль все три фактора: сила тяжести, инерция (вращение Земли), сдвиг (разрыв в поле ветра). Неустойчивость циклоническихволн обусловлена именно наличием разрыва ветра на фронтальной поверхности (волныразрыва или сдвига). Устойчивость, обусловленную силой тяжести, принято называть статическойили гравитационной, устойчивость, обусловленную силами инерции и, в частности, отклоняющей силой вращения Земли, – динамической устойчивостью, неустойчивость, обусловленную разрывом ветра, – разрывной неустойчивостью.

Степень устойчивости возникающих циклонических волн будет различной, в зависимости от их длины, поскольку с длиной волны меняется как статическая, так и динамическая устойчивость. Разрывная неустойчивость не зависит от длины волны. Неустойчивые волны будут возникать в интервале длин от 500 до 3000 км (синоптическиймасштаб), где статическая устойчивость убывает, поскольку возросшая отклоняющая сила приближает орбиты колебательных движений частиц к горизонтальному положению, динамическая устойчивость возрастает вместе с отклоняющей силой, но их сумма не перекрывает разрывную неустойчивость.

3.1 Циклоны.

Цикло́н (от др.-греч. κυκλῶν — «вращающийся») — воздушная масса в виде атмосферного вихря огромного (от сотен до нескольких тысяч километров) диаметра с пониженным давлением воздуха.

Рисунок 3.1 Циклон

Воздух в циклонах циркулирует против часовой стрелки в северном полушарии и по часовой стрелке в южном. Кроме того, в воздушных слоях на высоте от земной поверхности до нескольких сот метров ветер имеет слагаемое, направленное к центру циклона, по барическому градиенту (в сторону убывания давления). Величина слагаемого уменьшается с высотой.

Циклон — не просто противоположность антициклону, у них различается механизм возникновения. Циклоны постоянно и естественным образом появляются из-за вращения Земли, благодаря силе Кориолиса . Следствием теоремы Брауэра о неподвижной точке является наличие в атмосфере как минимум одного циклона или антициклона.

Различают два основных вида циклонов — внетропические и тропические. Первые образуются в умеренных или полярных широтах и имеют диаметр от тысячи километров в начале развития, и до нескольких тысяч в случае так называемогоцентрального циклона. Среди внетропических циклонов выделяют южные циклоны, образующиеся на южной границе умеренных широт (средиземноморские, балканские, черноморские, южнокаспийские и т. д.) и смещающиеся на север и северо-восток. Южные циклоны обладают колоссальными запасами энергии; именно с южными циклонами в средней полосе России и СНГ связаны наиболее сильные осадки, ветры, грозы, шквалы и другие явления погоды.

Тропические циклоны образуются в тропических широтах и имеют меньшие размеры (сотни, редко — более тысячи километров), но бо́льшие барические градиенты и скорости ветра, доходящие до буревых. Для таких циклонов свойственен также т. н. «глаз бури» — центральная область диаметром 20—30 км с относительно ясной и безветренной погодой. Тропические циклоны могут в ходе своего развития превращаться во внетропические. Ниже 8—10° северной и южной широты циклоны возникают очень редко, а в непосредственной близости от экватора — не возникают вовсе.

Циклоны возникают не только в атмосфере Земли, но и в атмосферах других планет. Например, в атмосфере Юпитера уже многие годы наблюдается так называемоеБольшое красное пятно, которое является, по всей видимости, долгоживущим антициклоном. Однако циклоны в атмосферах других планет изучены недостаточно.

3.2 Антициклоны.

Антицикло́н — область повышенного атмосферного давления с замкнутыми концентрическими изобарами на уровне моря и с соответствующим распределением ветра. В низком антициклоне — холодном, изобары остаются замкнутыми только в самых нижних слоях тропосферы (до 1,5 км), а в средней тропосфере повышенное давление вообще не обнаруживается; возможно также наличие над таким антициклоном высотного циклона.

Высокий антициклон — теплый и сохраняет замкнутые изобары с антициклонической циркуляцией даже и в верхней тропосфере. Иногда антициклон бывает многоцентровым. Воздух в антициклоне в северном полушарии движется, огибая центр по часовой стрелке (то есть отклоняясь от барического градиента вправо), в южном полушарии — против часовой стрелки. Для антициклона характерно преобладание ясной или малооблачной погоды. Вследствие охлаждения воздуха от земной поверхности в холодное время года и ночью в антициклоне возможно образование приземных инверсий и низких слоистых облаков (St) и туманов. Летом над сушей возможна умеренная дневная конвекция с образованием кучевых облаков. Конвекция с образованием кучевых облаков наблюдается и в пассатах на обращенной к экватору периферии субтропических антициклонов. При стабилизации антициклона в низких широтах возникают мощные, высокие и теплые субтропические антициклоны. Стабилизация антициклонов происходит также в средних и в полярных широтах. Высокие малоподвижные антициклоны, нарушающие общий западный перенос средних широт, называются блокирующими.

Синонимы: область высокого давления, область повышенного давления, барический максимум.

Антициклоны достигают размера несколько тысяч километров в поперечнике. В центре антициклона давление обычно 1020—1030 мбар, но может достигать 1070—1080 мбар. Как и циклоны, антициклоны перемещаются в направлении общего переноса воздуха в тропосфере, то есть с запада на восток, отклоняясь при этом к низким широтам. Средняя скорость перемещения антициклона составляет около 30 км/ч в Северном полушарии и около 40 км/ч в Южном, но нередко антициклон надолго принимает малоподвижное состояние.

Признаки антициклона:

· Ясная или малооблачная погода

· Отсутствие ветра

· Отсутствие осадков

· Устойчивый характер погоды (заметно не меняется во времени, пока существует антициклон)

В летний период антициклон приносит жаркую малооблачную погоду, в результате чего возможны лесные пожары, что приводит к образованию сильного смога. В зимний период антициклон приносит сильные морозы, иногда также возможен морозный туман.

Важной особенностью антициклонов является образование их на определённых участках. В частности, над ледовыми полями формируются антициклоны. И чем мощнее ледовый покров, тем сильнее выражен антициклон; именно поэтому антициклон над Антарктидой очень мощный, а над Гренландией маломощный, над Арктикой — средний по выраженности. Мощные антициклоны также развиваются в тропическом поясе.

Интересным примером резких изменений в формировании различных воздушных масс служит Евразия. В летнее время над её центральными районами формируется область низкого давления, куда засасывается воздух с соседних океанов. Особенно сильно это проявляется в Южной и Восточной Азии: бесконечная вереница циклонов несет влажный тёплый воздух вглубь материка. Зимой ситуация резко меняется: над центром Евразии формируется область высокого давления — Азиатский максимум, холодные и сухие ветры из центра которого (Монголия, Тыва, Юг Сибири), расходящиеся по часовой стрелке, разносят холод вплоть до восточных окраин материка и вызывают ясную, морозную, практически бесснежную погоду на Дальнем Востоке, в Северном Китае. В западном направлении антициклоны влияют менее интенсивно. Резкие снижения температуры возможны только, если центр антициклона переместится к западу от точки наблюдения, потому что ветер меняет направление с южного на северный. Подобные процессы часто наблюдаются на Восточно-Европейской равнине.

Стадия молодого антициклона

Термобарическое поле молодого антициклона в общих чертах соответствует структуре предыдущей стадии: барический гребень на высотах по отношению к приземному центру антициклона заметно сдвинут в тыловую часть антициклона, а над его передней частью располагается барическая ложбина.

Центр антициклона у поверхности Земли располагается под передней частью барического гребня в зоне наибольшего сгущения сходящихся по потоку изогипс, антициклоническая кривизна которых вдоль потока уменьшается. При такой структуре изогипс условия для дальнейшего усиления антициклона наиболее благоприятны.

Сходимость изогипс над передней частью антициклона благоприятствует динамическому росту давления. Здесь также наблюдается адвекция холода, что также благоприятствует адвективному росту давления.

В тыловой части антициклона наблюдается адвекция тепла. Антициклон является термически асимметричным барическим образованием. Термический гребень несколько отстает от барического гребня. Линии нулевого адвективного и динамического изменений давления в этой стадии начинают сближаться.

У поверхности Земли отмечается усиление антициклона — он имеет несколько замкнутых изобар. С высотой антициклон быстро исчезает. Обычно во второй стадии развития замкнутый центр выше поверхности АТ700 не прослеживается.

Стадия молодого антициклона завершается переходом его в стадию максимального развития.

Стадия максимального развития антициклона

Антициклон является мощным барическим образованием с высоким давлением в приземном центре и расходящейся системой приземных ветров. По мере его развития вихревая структура распространяется всё выше и выше. На высотах над приземным центром ещё существует густая система сходящихся изогипс с сильными ветрами и значительными градиентами температуры.

В нижних слоях тропосферы антициклон по-прежнему, располагается в массах холодного воздуха. Однако, по мере заполнения антициклона однородным тёплым воздухом на высотах появляется замкнутый центр высокого давления. Линии нулевого адвективного и динамического изменений давления проходят через центральную часть антициклона. Это указывает на то, что динамический рост давления в центре антициклона прекратился, а область наибольшего роста давления перешла на его периферию. С этого момента начинается ослабление антициклона.

Стадия разрушения антициклона

В четвертой стадии развития антициклон является высоким барическим образованием с квазивертикальной осью. Замкнутые центры высокого давления прослеживаются на всех уровнях тропосферы, координаты высотного центра практически совпадают с координатами центра у Земли.

С момента усиления антициклона температура воздуха на высотах повышается. В системе антициклона происходит опускание воздуха, и, следовательно, его сжатие и нагревание. В тыловой части антициклона происходит поступление тёплого воздуха (адвекция тепла) в его систему. В результате продолжающейся адвекции тепла и адиабатического нагревания воздуха антициклон заполняется однородным тёплым воздухом, а область наибольших горизонтальных контрастов температуры перемещается на периферию. На над приземным центром располагается очаг тепла.

Антициклон становится термически симметричным барическим образованием. Соответственно уменьшению горизонтальных градиентов термобарического поля тропосферы, адвективные и динамические изменения давления в области антициклона значительно ослабевают.

Из-за расходимости воздушных течений в приземном слое атмосферы давление в системе антициклона понижается, и он постепенно разрушается, что на начальном этапе разрушения более заметно у земной поверхности.

3.3 Атмосферные фронты.

Атмосфе́рный фронт (от. др.-греч. ατμός — пар, σφαῖρα — шар и лат. frontis — лоб, передняя сторона), фронты тропосферные — переходная зона втропосфере между смежными воздушными массами с разными физическими свойствами.

Атмосферный фронт возникает при сближении и встрече масс холодного и тёплого воздуха в нижних слоях атмосферы или во всей тропосфере, охватывая слой мощностью до нескольких километров, с образованием между ними наклонной поверхности раздела.

Различают:

· тёплые фронты,

· холодные фронты,

· фронты окклюзии,

· стационарные фронты.

Основными атмосферными фронтами являются:

· арктические,

· полярные,

· тропические.

Если бы воздушные массы были неподвижны, поверхность атмосферного фронта была бы горизонтальной, с холодным воздухом внизу и тёплым над ним, но поскольку обе массы движутся, она располагается наклонно к земной поверхности. При этом в среднем угол наклона составляет около 1° к поверхности Земли. Теплый фронт наклонен в ту же сторону, в которую движется, а холодный — в противоположную. Наклон фронта в идеальной модели может быть выражен через формулу Маргулиса.

Зона атмосферного фронта очень узка по сравнению с разделяемыми ею воздушными массами, поэтому для целей теоретического исследования её приближённо рассматривают как поверхность раздела двух воздушных масс разной температуры и называемой фронтальной поверхностью. По этой причине на синоптических картах фронты изображают в виде линии (линия фронта). В пересечении с земной поверхностью зона фронта имеет ширину порядка десятков километров, горизонтальные же размеры самих воздушных масс — порядка тысяч километров.

При сближении воздушных масс, имеющих различные характеристики, в зоне между ними образуется Тангенциальный разрыв, то есть:

1. Увеличиваются горизонтальные градиенты температуры воздуха, влажности.

2. Поле давления имеет ложбину или «скрытую ложбину».

3. Касательная к линии разрыва скорость ветра имеет скачок.

Наоборот, при удалении воздушных масс друг от друга градиенты метеорологических величин и скорости ветра уменьшаются. Переходные зоны в тропосфере, в которых происходит сближение воздушных масс с различными характеристиками, называются фронтальными зонами.

В горизонтальном направлении протяжённость фронтов, как и воздушных масс, имеет тысячи километров, по вертикали — около 5 км, ширина фронтальной зоны у поверхности Земли — порядка сотни километров, на высотах — несколько сотен километров. Фронтальные зоны характеризуются значительными изменениями температуры воздуха и влажности, направлений ветра вдоль горизонтальной поверхности, как на уровне Земли, так и выше.

Сечение фронтальной поверхностью поверхности Земли называется атмосферным фронтом и наносится на приземную синоптическую карту. На карты барической топографии наносятся высотные фронтальные зоны (ВФЗ) — сечения фронтальной поверхностью изобарических поверхностей.

«Фронтальная поверхность» — это поверхность или зона перехода, разделяющая воздушные массы с различными свойствами, в том числе, различной плотностью воздуха. Непрерывность давления накладывает определённые условия на пространственную ориентацию фронтальной поверхности. При отсутствии движения любой разрыв в поле плотностей (или зона быстрого перехода из одной воздушной массы в другую) должен быть горизонтальным. При наличии движения поверхность перехода становится наклонной, при этом более плотный воздух (холодный) образует клин под менее плотным (тёплым), а тёплый воздух совершает восходящее скольжение вдоль этого клина.

Толщина фронтальной поверхности по вертикали очень мала — несколько сотен метров, это гораздо меньше, чем ширина воздушных масс, которые она разделяет. В пределах тропосферы одна воздушная масса перекрывает другую. Ширина зоны фронта на картах погоды составляет несколько десятков километров, но при анализе синоптических карт фронт проводят в виде одной линии. Лишь на вертикальных разрезах атмосферы крупного масштаба удается выявить верхнюю и нижнюю границы переходного слоя.

На фронтах большое развитие получают восходящие движения воздуха, поэтому вблизи фронтов имеются благоприятные условия для образования облаков и выпадения осадков. Их появлению способствует, во-первых, сходимость ветра к линии фронта в приземном слое (отрицательная дивергенция горизонтальной компоненты ветра). Кроме того, в системе фронтов происходит подъём тёплого воздуха (восходящее скольжение) по клину холодного воздуха. Восходящие движения воздуха возникают и вследствие разности скоростей зафронтального и предфронтального воздуха, то есть когда зафронтальный воздух движется быстрее, чем предфронтальный. Подъём воздуха происходит на тех участках фронта, где наблюдается нестационарность движения. Восходящим движениям на ранней стадии развития циклона способствует также динамическое падение давления. При подъёме воздуха происходит его адиабатическое охлаждение, формирование облачности и осадков.

Хорошо выраженный фронт имеет высоту несколько километров, чаще всего — 3—5 км. С основными фронтами связаны продолжительные и обильные осадки; в системе вторичных фронтов процессы облакообразования выражены слабее, осадки кратковременны и не всегда достигают Земли. Также существуют внутримассовые осадки, не связанные с фронтами.

В приземном слое вследствие сходимости воздушных потоков к оси барических ложбин здесь создаются наибольшие контрасты температуры воздуха — поэтому фронты у Земли располагаются именно вдоль осей барических ложбин. Фронты не могут располагаться вдоль осей барических гребней, где имеет место расходимость воздушных потоков, а могут лишь пересекать ось гребня под большим углом.

С высотой контрасты температур на оси барической ложбины уменьшаются — ось ложбины смещается в сторону более низких температур воздуха и стремится совместиться с осью термической ложбины, где контрасты температуры минимальны. Так с высотой фронт постепенно отходит от оси барической ложбины на её периферию, туда, где создаются наибольшие контрасты.

Подстилающая поверхность оказывает значительное влияние на перемещение и свойства фронтов. В пределах нижних сотен метров влияние трения приводит к деформации профиля фронта. Неравномерность трения, связанная с различием в характере подстилающей поверхности, также приводит к деформации профиля фронта, особенно в условиях сложного рельефа. Орографическиепрепятствия могут влиять на перемещение фронтов и вызывать как деформации самих фронтов, так и изменения связанных с ними эффектов, или создавать новые эффекты. Переваливание фронтов через горные препятствия отражается на процессах облако- и осадкообразования. Воздух вообще стремится обтекать препятствия в горизонтальном направлении, так как при этом происходит наименьшая затрата энергии. В том случае, если воздух стратифицирован неустойчиво, он частично перетекает через хребет, особенно в центральной его части. Это перетекание в десятки раз менее интенсивно, чем боковое обтекание. Кроме того, оно имеет резко турбулентный характер, благодаря сильному трению в условиях горного рельефа.

Фронт, пересекающий горный хребет, частично разрушается, линия фронта приобретает «извилистый» характер. Даже низкие препятствия частично будут обтекаться горизонтально, а при устойчивойстратификации и высоких препятствиях единственно возможное перетекание — горизонтальное. При приближении холодного фронта к хребту происходит восходящее движение тёплого воздуха, который оказывается «зажатым» между клином холодного воздуха и хребтом, усиливаются процессы облако- и осадкообразования перед фронтом. Ветер перед фронтом также усиливается, так как сближаются линии тока в тёплом воздухе, между холодным фронтом и хребтом.

Выводы

В результате курсовой работы был получен результат, значения направления и скорости перемещения ветров и т.д. позволяют осуществить качественный прогноз будущего синоптического положення. Сравнив признаки циклона и антициклона, можно сделать заключение, что это два противоположных по своим характеристикам природных явления, приносящих разную погоду.

Ветер - это перемещение воздуха в горизонтальном направлении. Главная причина образования ветра - это разница в атмосферном давлении над разными участками земной поверхности. Ветер всегда дует из области с высоким атмосферным давлением к областям, где атмосферное давление ниже. Ветер играет большую роль для природы и жизни человека, но с другой стороны иногда приносит и беду. Но без ветра не было бы жизни на Земле, так как он приносит влагу на разные участки земной поверхности.

Антициклон – область повышенного атмосферного давления с движением воздуха по - часовой стрелки. В нем происходят нисходящие движения воздуха.

В природе действуют разные законы. Один из них – закон единства и борьбы двух противоположностей.

Антициклон – абсолютно противоположный процесс циклону. Антициклон стоит долго, способствует накоплению вредных примесей в атмосфере Москвы, иногда может вызывать стихийные явления, такие как: засухи и суховеи, что губительно для растений и тяжело переносится человеком.

Грамотный учёт эволюции и трансформации различных синоптических объектов необходим для разработки прогноза погоды в заданном районе. Таким образом, умелое применение вышерассмотренных способов прогнозирования синоптического положения, соблюдение последовательности разработки прогноза и комплексного анализа погодных условий являются непременным условием для повышения качества и эффективности метеообеспечения полётов.

Перечень ссылок

Атмосфера

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8

http://www.grandars.ru/shkola/geografiya/sostav-atmosfery.html

http://xn----8sbiecm6bhdx8i.xn--p1ai/%D0%B0%D1%82%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0.html

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/540b006e-c9e3-3851-261c-2fccdd5568a7/1011820A.htm

Ветра

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%8B

http://big-archive.ru/geography/earth_atmosphere/26.php

http://edu-knigi.ru/polyakova/meteorologiya.php?id=14

Циклоны и антициклоны

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD

http://priroda.inc.ru/pogoda/ziklon.html

http://flot.com/publications/books/shelf/shipnavigation/85.htm

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD

https://geographyofrussia.com/ciklony-i-anticiklony/

http://www.grandars.ru/shkola/geografiya/ciklony-i-anticiklony.html

Литература

1. Синоптическая метеорология.

2. Качурин Л.Г. Физические основы воздействия на атмосферные процессы.

3. Матвеев Л.Т. Физика атмосферы.

(zip - application/zip)

(zip - application/zip)