Казанский Государственный

Архитектурно-Строительный Университет

Реферат

На тему:

<< Усиление каменных конструкций >>

Выполнил: ст гр 3ПГ302

Ильясов А.Н

Принял: Палагин Н.Г

Казань 2016

Улучшение и усиление каменных конструкций

При реконструкции зданий и сооружений, выполненных из каменных конструкций, важно оценить фактическую прочность несущих элементов. Эта оценка для армированных и неармированных конструкций выполняется методом разрушающих нагрузок на основании фактической прочности кирпича, раствора и предела текучести стали. При этом необходимо наиболее полно учитывать все факторы, которые могут снизить несущую способность конструкции (трещины, локальные повреждения, отклонения кладки по вертикали и соответствующее увеличение эксцентриситетов, нарушение связей между несущими конструкциями, смещения плит покрытий и перекрытий, прогонов, стропильных конструкций и т. п.).

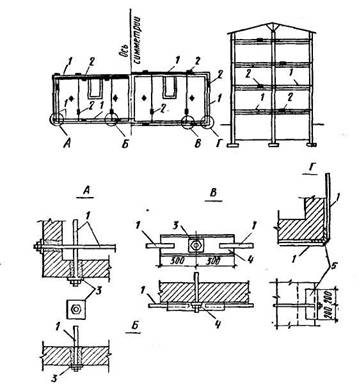

В связи с тем что каменные конструкции испытывают в основном сжимающие усилия, наиболее эффективным способом их усиления является устройство стальных, железобетонных и армированных растворных обойм (рис. 10.15).

|

|

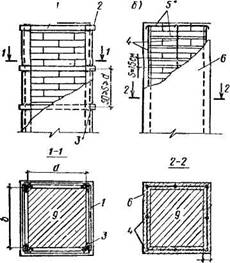

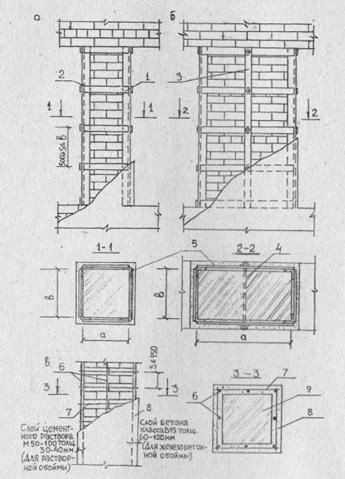

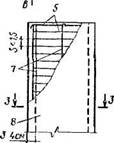

Рис. 10.15. Усиление каменных столбов стальной (а), железобетонной (б) и армированной растворной (в) обоймами:

1 — планки 35X5...60XI2 мм; 2 – уголки; 3 — сварка; 4 — стержни ø 5...12 мм; 5 —хомуты 0 4...10 мм; 6 —бетон В12.5...В14; 7 —стержни и 6...12 мы; в — раствор марки 50...75; 9 — кладка

Каменная кладка в обойме работает в условиях всестороннего сжатия, при этом ее поперечные деформации значительно уменьшаются и, как следствие, существенно увеличивается сопротивление продольной силе.

Стальная обойма состоит из двух основных элементов— вертикальных стальных уголков, которые устанавливаются по углам простенков или столбов на цементном растворе, и хомутов из полосовой или круглой стали. Шаг хомутов принимается не более меньшего размера сечения и не более 500 мм. Для обеспечения включения обоймы в работу кладки необходимо тщательно зачеканивать или инъецировать зазоры между стальными элементами обоймы и каменной кладкой цементным раствором.

После устройства металлической обоймы ее элементы защищают от коррозии цементным раствором толщиной 25...30 мм по металлической сетке.

Железобетонная обойма выполняется из бетона класса В10 и выше с продольной арматурой классов A-I, АН, A-III и поперечной арматурой класса A-I. Шаг поперечной арматуры принимается не более 15 см. Толщина обоймы определяется расчетом и принимается в пределах 4...12 см.

Армированная растворная обойма отличается от железобетонной тем, что вместо бетона применяется цементный раствор марки 75... 100, которым защищается арматура усиления.

Эффективность железобетонных и цементных обойм определяется процентом поперечного армирования, прочностью бетона или раствора, сечением обоймы, состоянием каменной кладки и характером приложения нагрузки на конструкцию.

Следует, однако, отметить, что увеличение процента армирования поперечными хомутами не обеспечивает пропорционального прироста прочности кладки — увеличение несущей способности происходит по затухающей кривой.

При увеличении размеров сечения элементов эффективность обоймы несколько снижается, однако это снижение незначительно и в расчетах может не учитываться.

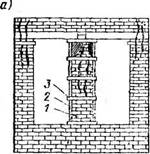

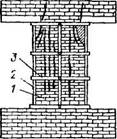

Для обеспечения совместной работы элементов обоймы при ее длине, превышающей в 2 раза и более толщину, необходимо установить дополнительные поперечные связи, которые пропускают через кладку (рис. 10.16), расстояние между этими связями в плане принимается не более 1 м и не более двух толщин стен, а по высоте — не более 75 см.

Одновременно с усилением стен обоймами рекомендуется также выполнять инъекцию в имеющиеся трещины в кирпичной кладке цементного раствора.

Инъекция осуществляется путем нагнетания в поврежденную кладку жидкого цементного или полимерцементного раствора под давлением. При этом происходит общее замоноличивание кладки, восстанавливается и даже увеличивается ее несущая способность.

б)

б)

|

|

|

|

|

|

Рис. 10.16. Усиление простенков стальными обоймами:

1 — кирпичный столбик; 2 — стальные уголки; 3 — планка; 4 — поперечная связь

Достоинством такого метода усиления является возможность его осуществления без остановки производства, при небольших затратах материалов и без увеличения поперечных рамеров конструкций.

Для обеспечения эффективности инъецирования применяют портландцемент марки не менее 400 с тонкостью помола не менее 2400 см2/г с густотой цементного теста 22...25%, а также шлакопортландцемент марки 400 с небольшой вязкостью в разжиженных растворах. Песок для раствора применяют мелкий с модулем крупности 1,0:.. 1,5 или тонкомолотый с тонкостью помола равной 2000...2200 см2/г.

Для повышения пластичности состава в раствор добавляют пластифицирующие добавки в виде нитрита натрия (5% от массы цемента), поливинилацетатную эмульсию ПВА с полимерцементным отношением П/Ц= =0,6 или нафталиноформальдетидную добавку в количестве 0,1 % от массы цемента.

К инъекционным растворам предъявляются достаточно жесткие требования: малое водоотделение, необходимая вязкость, требуемая прочность на сжатие и сцепление, незначительная усадка, высокая морозостойкость.

При небольших трещинах в кладке (до 1,5 мм) применяют полимерные растворы на основе эпоксидной смолы (эпоксидная смола ЭД-20 (ЭД-16) — 100 мас.ч.; модификатор МГФ-9—30 мас. ч.; отвердитель ПЭПА — 15 мас. ч.; тонкомолотый песок—50 мас. ч.), а также цементно-песчаные растворы с добавкой тонкомолотого песка (цемент — 1 мас. ч.; суперпластификатор нафталиноформальдегид — 0,1 мас. ч.; песок — 0,25 мас. ч.; водоцементное отношение — 0,6).

При более значительном раскрытии трещин применяют цементно-полимерные растворы состава 1:0,15: 0,3 (цемент: полимер ПВА : песок) или цементно-песчаные растворы состава 1 : 0,05: 0,3 (цемент : пластификатор нитрит натрия : песок), В/Ц=0,6, модуль крупности песка Мк=1.0.

Раствор нагнетается под давлением до 0,6 МПа. Плотность заполнения трещин определяется через 28сут после инъецирования неразрушающими методами.

Предел прочности кладки R, усиленной инъецированием, определяется по СНиП II-22—81 «Каменные и армокаменные конструкции. Нормы проектирования» с введением поправочных коэффициентов тк, величина которых зависит от причин образования трещин в кирпичной кладке н от вида инъекционного раствора (тк = 1,1—при наличии трещин от силовых воздействий и при применении цементного и цементно-полимерного раствора; тк =1,3 — то же, при полимерных растворах тк =1,0—при наличии одиночных трещин от неравномерных осадок опор или при нарушении связи между совместно работающими стенами и усиленном инъецировании цементно-песчаным или полимерными растворами). Прочность инъекционных растворов на сжатие должна составлять 15...25 МПа.

Совместное усиление кирпичной кладки стальной обоймой и инъецированием позволяет существенно повысить ее несущую способность и используется в том случае, если раздельное применение этих способов усиления недостаточно.

При устройстве комбинированного усиления сначала устанавливают металлическую обойму, затем производят инъецирование раствора в кладку. Расчет несущей способности при этом осуществляют как для кладки усиленной обоймой, но несущую способность кладки при этом определяют с учетом коэффициента тк.

При надстройке и реконструкции кирпичных зданий и сооружений, а также в случае аварийного состояния стен рекомендуется полная замена каменных конструкций. Замена производится после временного крепления стен конструкциями из дерева или стального проката, способных воспринять нагрузки, передающиеся на разбираемые простенки или столбы.

При необходимости замены узких простенков устанавливают временные стойки, которые опираются на подоконные участки и поддерживают перемычки. При ширине простенка более 1 м устанавливают две и более стоек. Включение стоек в работу осуществляется с помощью клиновидных подкладок.

Новую кладку выполняют из каменных материалов более высокой прочности, но не ниже марки 100 на растворе марки 100 и выше. При этом осуществляют плотное осаживание кирпича для получения тонких швов кладки. При необходимости горизонтальные швы армируют стальными сетками. Верх новой кладки не доводят до старой на 3...4 см и затем этот зазор плотно зачеканивают жестким цементным раствором марки 100 и выше. При необходимости плотность прилегания новой и старой кладки обеспечивается путем забивки в неотвердевший раствор плоских стальных клиньев.

Временные крепления разбирают после того, как раствор новой кладки наберет 50 % проектной прочности.

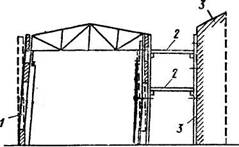

При реконструкции кирпичных зданий часто возникает необходимость в повышении их жесткости и прочности в связи с появлением в процессе эксплуатации недопустимых трещин и деформаций. Эти дефекты могут быть вызваны неравномерными осадками фундаментов в результате ошибок при проектировании, строительстве или эксплуатации, плохой перевязкой швов и т. п. Одним из наиболее эффективных способов восстановленния и усиления несущей способности здания в этом случае является его объемное обжатие с помощью металлических тяжей диаметром 25...36 мм, располагаемых в уровне перекрытий.

Объемное обжатие может осуществляться для здания в целом или для его отдельной части. Тяжи могут располагаться по поверхности стен или в бороздах сечением 70x80 мм. После натяжения борозды заделываются цементным раствором; тяжи, расположенные по поверхности стен, также оштукатуриваются, образуя горизонтальные пояса, которые не должны ухудшать архитектурный облик здания.

Крепление тяжей осуществляется к вертикальным уголкам, устанавливаемым на цементном растворе на углах и выступах здания (рис. 10.17). Натяжение тяжей осуществляется с помощью стяжных муфт одновременно по всему контуру здания. Предварительно тяжи разогреваются автогеном, паяльными лампами или электронагревом.

Механическое натяжение осуществляется вручную с помощью рычага длиной 1,5 м с усилием 300...400 Н. Общее усилие натяжения составляет около 50 кН, его контроль осуществляется по отсутствию провисания тяжей, различными приборами, индикаторами, простукиванием (хорошо натянутый тяж издает чистый звук высокого тона).

Поврежденные или отклонившиеся от вертикали углы зданий усиливаются металлическими балками из шнеллеров № 16...20, которые устанавливаются в уровне перекрытий в вырубленные с двух сторон стены борозды или на поверхности стены и соединяются друг с другом стяжными болтами.

Кирпичные опоры под железобетонные или стальные перемычки при необходимости усиливают бандажами или обоймами, а при сильных повреждениях разбирают и перекладывают, предварительно установив под концами перемычек временные разгружающие стойки на клиньях.

Усиление перемычек или устройство новой перемычки над проемом большего размера осуществляется путем подведения стальных балок, которые устанавливаются над проемом в вырубленные борозды и стягиваются между собой болтами. После разборки нового проема балки оштукатуриваются по металлической сетке.

При нарушении совместной работы продольных и поперечных стен вследствие образования трещин рекомендуется устанавливать поперечные стальные гибкие связи диаметром 20...25 мм в уровне перекрытий, закрепив их к стенам с помощью распределительных прокладок из швеллеров или уголков.

|

|

Рис. 10.17. Усиление стен объемным обжатием:

1— тяжи; 2 — муфта натяжения; 3 — металлическая прокладка; 4 — швеллер № 16—20; 5 —уголок

При реконструкции часто возникает необходимость во временном усилении (раскреплении) стен и перегородок из каменных материалов. Такое усиление необходимо при отклонении стен от вертикали и их выпучивании на величину более 1/3 толщины. При высоте стен до 6 м их раскрепляют подкосами из бревен, установленными с шагом 3...4 м, причем верхние концы подкосов упирают в металлические штыри, забитые в швы кладки. При большей высоте стен (до 12 м) применяют двойные подкосы из бревен (брусьев), которые крепятся в пристенные стойки и распределительные брусья.

При высоте стен более 12 м крепление стен осуществляется тяжами с натяжными муфтами. Рационально при этом использовать расположенные рядом устойчивые здания и сооружения (рис. 10.18).

Рис. 10.18 Крепление наклонившейся стены к стенам устойчивых зданий:

1 — деформированное здание; 2—распорка; 3 — устойчивое сооружение

Поврежденные несущие простенки возможно разгрузить, установив в смежных проемах временные стойки или (при технологической возможности) заложив их кирпичной кладкой.

При опирании на усиливаемые простенки стропильных конструкций, балок и прогонов их разгружают путем подведения под опорные части этих конструкций временных деревянных или металлических рам или кирпичных столбов на гипсовых растворах.

5.3. УСИЛЕНИЕ КАМЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Наиболее нагруженными элементами каменных конструкций являются несущие стены, столбы, простенки и надпроемные перемычки. Соответственно в этих элементах чаще всего наблюдаются силовые повреждения, проявляющиеся в виде вертикальных трещин на их поверхности. Выявленные в результате обследования элементы каменных конструкций с силовыми трещинами подлежат усилению. Кроме того, усиление существующих каменных конструкций (столбов, простенков, стен) производится в том случае, когда их несущая способность может оказаться недостаточной при реконструкции зданий, а также при наличии дефектов в кладке, вызванных неравномерной осадкой основания под фундаментами, длительным замачиванием и многоцикловым попеременным замораживанием и оттаиванием кладки и другими причинами.

Усиление элементов каменных конструкций может быть выполнено путем устройства различных обойм, увеличением сечения столбов или простенков, заменой кирпичных надпроемных перемычек на железобетонные или металлические, установкой систем металлических тяжей и накладок.

1. Усиление каменных конструкций устройством обойм

Одним из наиболее эффективных методов повышения несущей способности существующей каменной кладки является включение ее в обойму. В этом случае кладка работает в условиях ограничения поперечных деформаций, а при использовании напряженных поперечных элементов обоймы - в условиях всестороннего сжатия, что существенно повышает сопротивление кладки воздействию продольной силы [30].

Применяются три основных вида обойм: стальные, железобетонные и армированные растворные.

Основными факторами, влияющими на эффективность обойм, являются: процент поперечного армирования обоймы, класс бетона или марка раствора и состояние кладки, а также схема передачи усилия на конструкцию. С увеличением процента армирования хомутами прирост прочности кладки растет по затухающей кривой.

Рис. 5.18. Усиление изгибаемых железобетонных конструкций установкой напряженных затяжек: а — затяжкой, напрягаемой с помощью гаек; б — с термонапряженной затяжкой; 1 — усиливаемая балка; 2 — напрягаемая затяжка из арматурной стали; 3 — рабочая арматура балки; 4 — арматурные коротыши; 5 — натяжное устройство; 6 — дополнительная термонапряженная арматура (приваривается к коротышам в нагретом состоянии); 7 — торкрет-бетон или цементно-песчаная штукатурка

Опытами установлено, что кирпичные столбы и простенки, имеющие трещины, а затем усиленные обоймами, полностью восстанавливают свою несущую способность.

Стальная обойма состоит из вертикальных уголков, устанавливаемых на растворе по углам усиливаемого элемента, и хомутов из полосовой стали толщиной 6—8 мм и шириной 100—120 мм или круглых стержней, приваренных к уголкам (рис. 5.19 а). Расстояние между хомутами должно быть не более меньшего размера сечения и не выше 50 см. Стальная обойма должна быть защищена от коррозии слоем цементного раствора толщиной 25—30 мм. Для надежного сцепления раствора стальные уголки закрываются металлической сеткой.

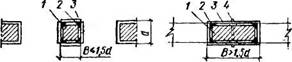

При устройстве металлической обоймы для усиления широких простенков при соотношении их сторон более 1:2 предусматривается установка промежуточных вертикальных планок из полосовой стали, связанных между собой стяжными болтами (рис. 5.19, б). Стяжные болты, пропускаемые через кладку, должны располагаться по длине стены на расстояниях не более 2 толщин стены и не более 100 см. По высоте стены расстояние между стяжными болтами должно быть не более 75 см.

Железобетонная обойма выполняется из бетона класса В12,5 — В15 с армированием вертикальными стержнями и горизонтальными сварными хомутами. Расстояние между хомутами должно быть не свыше 15 см. Толщина обоймы определяется расчетом и принимается в пределах от 6 до 10 см (рис. 5.19, в). Бетонирование обоймы выполняется в опалубке или торкретированием.

Обойма из раствора армируется аналогично железобетонной, но вместо бетона арматура покрывается слоем цементного раствора марки 50—100. Толщина слоя раствора составляет 3—4 см.

Расчет каменных конструкций, усиленных обоймами, производится по методике, изложенной в [30].

Если простенок с наружной стороны по архитектурным или иным соображениям нарушать запрещается, то усиление простенка может быть выполнено устройством металлического или желез тонного сердечника, размещаемого в вертикальной нише, вырубленной в простенке (рис. 5.20). Кроме этого, в отдельных случаях применяют метод перекладки простенка с сохранением размере; старой системы перевязки, или с увеличением размеров за счет сокращения размеров проемов.

Во всех случаях, когда усиление простенков сопровождав временным ослаблением конструкций или их перекладкой, необходимо обеспечить разгрузку простенков от перекрытий и перемычек. Для этого в проемах и под перекрытиями всех нижележащих этажей устанавливают временные конструкции (подклиненные деревянные или металлические стойки), способные воспринять передаваемые на них нагрузки.

Рис. 5.19. Усиление каменных конструкций устройством обоймы: а — стальной, при соотношении сторон столба меньше 1:2; б — то же при соотношении сторон столба или простенка больше 1:2; в — железобетонной и растворной; 1 — хомуты из полосовой стали; 2 — уголки; 3 — промежуточная вертикальная планка из полосовой стали; 4 — стяжные болты; 5 — слой цементного раствора; 6 — вертикальная арматура обоймы; 7 — сварные хомуты обоймы; 8 — растворная или бетонная обойма; 9 — усиливаемый кирпичный столб

Рис 5.20. Усиление каменных простенков устройством несущего сердечника: а — стального из двух сваренных швеллеров; железобетонного; 1 — усиливаемый простенок; 2 — стальной сердечник; 3 — цементно-песчаный раствор; 4 — опорные пластины стального сердечника; 5 — вертикальная ниша, пробитая в простенке; 6 — арматурный каркас; 7 — бетон

2. Усиление перемычек

Усиление кирпичных перемычек над оконными и дверными при быть достигнуто заделкой трещин, частичной или полной перекладкой, а также заменой кирпичных перемычек железобетонными или металлическими (рис. 5.21). Перемычки заменяют после их разгрузки последовательно, вначале с внутренней стороны, а затем с наружной, при замене перемычек в многоэтажных зданиях работы ведут снизу вверх.

Рис. 5.21. Усиление кирпичных перемычек: а — постановкой расклинивающих стальных пластин; б — заменой кирпичных перемычек на стальные или железобетонные; в — подведением стальных уголков, связанных с обоймой простенка; 1 — кирпичная перемычка; 2 — трещина, заделанная цементным раствором после установки расклинивающих стальных пластин; 3 — стальные пластины; 4 — цементно-песчаный раствор; 5— стальная или железобетонная перемычка; 6 — штукатурка цементным раствором; 7 — стальные уголки на цементном растворе; 8 — вертикальный уголки обоймы; 9 — соединительные планки

3. Усиление стен системой металлических тяжей и накладок

при наличии трещин в местах угловых и

Т-образных примыканий и в пролетах

В многоэтажных зданиях с продольными несущими стенами грузка на поперечные и торцевые стены приходится значительно меньше, чем на продольные. Это приводит к возникновению разности осадок основания под стенами. Кроме того, условия устойчивости поперечных и торцевых стен хуже, чем продольных, так: они не имеют по высоте жестких связей в уровне каждого перекрытия. Поэтому в зоне примыканий торцевых и поперечных стен продольным возникают расчленяющие их трещины. Трещины возникают также и в средней зоне продольных стен при наличии участков с просадками основания.

Для предотвращения разрушения стен в местах угловых и Т-образных примыканий производится их усиление постановкой системы местных металлических накладок (рис. 5.22). Размеры сечений элементов усиления принимаются конструктивно.

Стены с трещинами в средней зоне для избежания аварийном ситуации усиливают установкой горизонтальных металлических накладок, соединенных металлическими тяжами с накладками, установленными на противоположных стенах (рис. 5.23).

Накладки выполняют из швеллера или двутавра № 18—20, тяжи из круглой стали диаметром 25—30 мм. Для удовлетворения эстетических требований накладки и тяжи могут быть размещены в толще стены, в специально проделанной штрабе. Металлические тяжи на концах имеют винтовую нарезку. Предварительное натяжение тяжей осуществляется гайками, расположенными на их концах, окончательное — муфтами с двойной резьбой (талрепами), размещенными на тяжах внутри здания. Натяжение тяжей производят до появления первого чистого звука при простукивании по ним металлическим предметом. После создания натяжения тяжи и накладки, расположенные в штрабах стен, оштукатуриваются цементным раствором, а все трещины в стенах шириной до 10 мм инъецируются раствором на расширяющемся цементе или зачеканиваются проконопачиванием на клею. Предварительно для предупреждения дальнейшего развития трещин они перекрываются односторонними шпонками, двусторонними металлическими накладками на болтах или скобами из арматурной стали.

При наличии в стенах трещин шириной более 10 мм, а также при местном повреждении кладки производят перекладку наружных слоев кладки толщиной в 1/2 кирпича, перекрывая новой кладкой трещину или участок поврежденной кладки. В случае повреждения кладки на большую глубину может производиться полная перекладка поврежденных участков стен с предварительной разгрузкой их от вышележащих конструктивных элементов здания и действующих временных нагрузок.

Рис. 5.22. Усиление узлов сопряжения кирпичных стен: а — соединение угловых наружных стен металлическими накладками; б — то же стальными скобами; в — соединение наружных и внутренних стен тяжами; 1 — наружные угловые стены; 2 — трещины в стыке стен (заполнить раствором); 3 — двусторонние металлические накладки из полосы; 4 — стяжные болты: 5 — отверстия, просверленные в стене; 6 — металлические скобы из арматуры периодического профиля диаметром 10—12 мм; 7 - пазы в стене шириной 15—20 мм, выбранные на глубину 35—40 мм фрезой; 8 — отверстия в стене глубиной не менее 100 мм; 9 — тяжи, приваренные к уголкам; 10 — металлические уголки; 11 — болты; 12 — отверстия в стенах для пропуска болтов

Рис. 5.23. Схема усиления стен системой металлических тяжей и накладок: а — размещение усиливающих накладок по фасаду здания; б — то же на плане здания; 1 — участок поврежденной стены; 2 — участок ослабленного основания; 3 — трещины в стенах здания; 4 — металлические тяжи диаметром 25—30 мм; 5 — накладки из швеллеров; 6 — цементный раствор

4. Защита каменных материалов от биоразрушений

Несмотря на большое количество предложенных способом, удовлетворительного решения этой проблемы не найдено.

Повышенное содержание влаги в воздухе или в самом субстракте всегда способствует росту микроорганизмов на каменных материалах, поэтому все мероприятия, направленные на предупреждение протечек, промерзания стен, нарушения режима вентиляции в помещениях, являются действенными мерами защиты от биоповреждений камня.

Одним из мероприятий при ремонтно-восстановительных работах является введение в растворы биоцидных добавок, препятствующих развитию бактерий, грибов, водорослей и лишайников (ДИУК, симазин, прометрин и др.)

Для борьбы с микроорганизмами немаловажное значение имеет вторичная обработка сильно поврежденного камня — предотвращение роста бактерий, грибов, водорослей и лишайников. С этой целью может проводиться опрыскивание растворами антибиотиков: канамицина с пенициллином и стрептомицином, а также обработка пентахлорфенолом, карбонатом меди, четвертичными аммониевыми •снованиями и др. Для борьбы с лишайниками рекомендуется обработка камня 10—20%-ным раствором гипохлорита кальция.

(zip - application/zip)

(zip - application/zip)