Содержание

ВВЕДЕНИЕ. 3

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ ВООБРАЖЕНИЯ И ТВОРЧЕСТВА.. 5

1.1 Проблема воображения и творчества в исследовании педагогики и психологии 5

1.2 Понятие о воображении и его виды.. 9

1.3 Понятие о творчестве. 12

1.4 Характеристика младшего школьного возраста. 16

ГЛАВА 2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВООБРАЖЕНИЯ И ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА.. 20

2.1 Диагностика воображения. 20

2.2 Развивающие игры на воображение и творчество. 31

2.3Творческие задания на воображение и творчество. 35

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 41

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.. 43

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 46

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 51

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. 54

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность исследования.

В связи с проблемой внедрения новой образовательной парадигмы в XXI веке возрастают требования к развитию творческой личности, которая должна обладать гибким продуктивным мышлением, развитым активным воображением для решения сложнейших задач, которые выдвигает жизнь. В обществе происходят бурные изменения. Человек вынужден реагировать на них адекватно и, следовательно, должен активизировать свой творческий потенциал. В соответствии с этим необходимы выбор и разработка адекватных средств формирования творческого продуктивного мышления, т.к. прежние не отвечают образовательной парадигме нового тысячелетия.

На протяжении многих лет проблема развития творческих способностей учащихся привлекает к себе пристальное внимание представителей самых различных областей научного знания – философии, педагогики, психологии, лингвистики и других. Это связано с постоянно возрастающими потребностями современного общества в активных личностях, способных ставить новые проблемы, находить качественные решения в условиях неопределенности, множественности выбора, постоянного совершенствования накопленных обществом знаний.

В современной психолого-педагогической литературе (В.И. Андреев, Г.С. Альтшуллер, М.И. Махмутов, Т.В. Кудрявцев, А.М. Матюшкин, Е.И. Машбиц, А.И. Уман, А.В. Хуторский и др.) акцентируется внимание на определении средств повышения продуктивности познавательной деятельности учащихся, организации их совместной творческой деятельности, рассматриваются вопросы организации творческой деятельности учащихся с помощью создания проблемных ситуаций, развития методологической культуры школьников в процессе выполнения творческих заданий.

В преддверии радикальной реформы в сфере образования и воспитания проблема развития творческого потенциала подрастающего поколения стоит как никогда остро и актуально. Ориентация на творчество и сегодня является мировоззренческой установкой современной системы образования и воспитания, в том числе дошкольного.

Последние исследования свидетельствуют о непосредственной роли воображения в умственном развитии ребенка, а также общего психического развития.

Актуальность изучения воображения и творчества младших школьников обусловлена большой значимостью этих процессов в развитии личности каждого ребенка.

Объект исследования – воображение и творчество.

Предмет исследования – развитие воображения и творчества в младшем школьном возрасте.

Цель исследования – исследовать пути развития воображения и творчества младших школьников.

В соответствии с целью и предметом исследования были

поставлены

следующие задачи:

1. Изучить проблему воображения и творчества в педагогике и психологии.

2. Рассмотреть развитие воображения и творчества у младших школьников.

3. Провести диагностику воображения младших школьников.

4. Проанализировать развивающие игры и творческие задания на развитие воображения и творчества.

Структура работы: курсовая работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованной литературы и трех приложений.

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ ВООБРАЖЕНИЯ И ТВОРЧЕСТВА 1.1 Проблема воображения и творчества в исследовании педагогики и психологии

Определение

воображения и выявление специфики его развития – одна из наиболее сложных

проблем в психологии. Согласно данным

А.Я. Дудецкого (1974), существует около 40 различных определений воображения,

однако вопрос о его сущности и отличии от других психических процессов до сих пор

остается дискуссионным. Так,

А.В. Брушлинский (1969) справедливо отмечает трудности в определении

воображения, нечеткость границ этого понятия. Он полагает, что традиционные

определения воображения как способности к созданию новых образов фактически

сводят этот процесс к творческому мышлению, к оперированию представлениями и

делает вывод, что данное понятие вообще пока излишне – во всяком случае в

современной науке. [1, c. 31].

Как субъект действия человек не только созерцает и познаёт, но и изменяет мир, преобразует природу, создаёт предметы, которых в ней нет. Но человек не смог бы всего этого совершить, если бы не представлял себе ясно результата своих действий. Чтобы преобразовать мир на практике, надо уметь преобразовывать его мысленно в представлении.

Сначала человек тщательно знакомится с образом вещи, которую необходимо сделать, строит её мысленный образ, а затем воспроизводит его при создании подобной вещи. Но когда изготавливается совершенно новая вещь, такого образца нет. Тогда самостоятельно мысленно создаётся её новый образ. Такое умение строить новые образы называется воображением [16, с. 187].

Прежде всего

встает вопрос о том, какое воображение мы изучаем. Традиционно (С.Л. Рубинштейн

[23]; А.В. Петровский [17];

А.Я. Дудецкий, 1969, 1974; Л.С. Коршунова, 1979 и др.) выделяют активное и

пассивное воображение. Пассивное может быть преднамеренным (грезы) и

непреднамеренным (сновидения, галлюцинации). Активное воображение

подразделяется, как правило, на воссоздающее и творческое. Воссоздающее

воображение направлено на создание образов, соответствующих описанию;

творческое – на создание новых образов.

Большинство

авторов (Л.С. Выготский; С.Л. Рубинштей;

А.В. Петровский; А.Я. Дудецкий и др.) отмечали, что специфика воображения

заключается в особом перекомбинировании образов, которое характеризуется

своеобразным отлетом, отходом от непосредственных впечатлений действительности.

Однако комбинирование образов присутствует и в образном мышлении. На наш

взгляд, специфика формы организации воображения состоит не просто в

перекомбинировании образов, элементов действительности; а в том, что в

воображении происходит слияние предметного содержания образа одного объекта с предметным

содержанием образа другого. Воображение осуществляет своеобразный отлет от

действительности, так как оно позволяет соединять предметные содержания

различных объектов.

Совершенно очевидно, что для участия в творческой деятельности, для развития творческих способностей наиболее значимо творческое воображение, так как именно оно позволяет открывать новые, сущностные характеристики действительности.

Само понятие «творческое» предполагает акцентирование новизны, оригинальности создаваемых воображением образов. А.В. Петровский определяет творческое воображение следующим образом: «Творческое воображение, в отличие от воссоздающего, предполагает самостоятельное создание новых образов, которые реализуются в оригинальных и ценных продуктах деятельности» [17, c. 90].

Тема творчества в науке была одной из наиболее популярных, к изучению этого феномена обращались исследователи - философы, педагоги, психологи (Я.А. Пономарёв, Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Дж. Гилфорд и так далее). Таким образом, проблема творчества может быть рассмотрена как междисциплинарная.

В философской литературе творчество определяется как деятельность, порождающая качественно новое, никогда ранее не бывшее (Философский энциклопедический словарь под редакцией. А.Ф. Ильичёва, А.Н. Федосеева). В соответствии с данным определением основной характеристикой творчества является новизна, неповторимость. В работах современных философов творчество рассматривается как конструктивная деятельность по созданию нового (Л. Голубева), то есть деятельность созидательная, результатом которой является некий материальный или нематериальный результат, обладающий новизной. Обращение к историческому аспекту рассмотрения проблемы творчества философами позволило нам выделить некий неуправляемый процесс. Как говорили философы античности (Сократ, Ф.Аквинский, Ксенофон), процесс творчества обладает божественным началом. Как нам кажется, здесь подразумевается момент интуиции, озарения, возникающий в творческом процессе. [15, с.60]

В средневековой европейской философии творчество связывалось с креативным потенциалом, данным человеку Богом. Считалось, что творческий акт у человека может состояться лишь в случае поддержки Богом. В немецкой классической философии творчество связывалось с когнитивным компонентом, так Кант писал о продуктивной способности воображения. [15, с.69]

Таким образом, к изучению творчества философы подходили по разному, но большинство ученых выделяют, что основной характеристикой творческой деятельности является новизна. Рассмотрение творчества в психологии созвучно философскому. Но, говоря о творчестве в психологическом аспекте, мы должны отметить, что в основании этой проблемы в психологии находятся два направления:

Первое было связано с естествознанием и занималось рассмотрением проблем творческого воображения, экстаза и вдохновения, творчества толпы, детей, особенностей бессознательного творчества (во сне);

Второе направление было связано с психопатологией и рассматривало проблемы гениальности и суеверия и т.д. (В.М. Бехтерев, В.Ф. Чиж, Ламброзо [19, с.38]

Традиционно творчество в психологии определяется как деятельность, результатом которой является создание новых материальных и нематериальных ценностей. Другой подход к определению творчества - личностный, позволяет рассматривать его широко, когда творчество понимается как обязательная составляющая личности. Ее развитие во многом будет зависеть от того, насколько взрослый осознаёт собственную необходимость для развития творчества ребенка.

Я.А. Пономарёв определяет творчество в самом широком смысле как механизм развития, как взаимодействие, ведущее к развитию. Как видно из данного определения, процесс творчества отождествляется с развитием человека, личности. [19, с. 50]

Характеристика творчества с точки зрения личностного подхода, представлена в работах Л.С. Выготского, который своеобразно подходит к рассмотрению творчества вообще и детского творчества в частности. Выготский выделяет творчество везде, где человек своеобразно по-новому подходит к решению поставленной задачи «Творчество существует там, где человек воображает, комбинирует, изображает и создает что-либо новое, какой бы крупицей не казалось оно по сравнению с созданием гения...»[6, c.90]. Таким образом, творчество - это скорее правило, чем исключение, оно способно развиваться в процессе жизни, оно присуще не отдельным исключительным личностям, а доступно всем с ранних лет.

1.2 Понятие о воображении и его видыВоображение — это процесс преобразования представлений, отражающих реальную действительность, и создание на этой основе новых представлений. Принято считать, что воображение зародилось в процессе труда — специфически человеческой деятельности, из-за существования потребности в преобразовании предметов реального мира. Например, имея перед глазами орудие труда, которое по своим характеристикам и свойствам было не совсем совершенным, человек мог представить себе другое орудие, которое соответствует его представлению о том, что необходимо для выполнения той или иной трудовой операции. Но потом, в ходе исторического развития человека, деятельность воображения стала проявляться не только в труде, но и в фантазиях и мечтах человека, т. е. в образах, которые вообще не могли быть созданы на практике в данный момент. Появились крайне сложные формы воображения, необходимые в научном, техническом и художественном творчестве. Однако даже в этих случаях воображение выступает как результат преобразования наших представлений, полученных из реальной действительности.[24]

В психологии принято различать следующие виды воображения: активное и пассивное; воссоздающее и творческое; преднамеренное и непреднамеренное; антиципирующее.

Активное воображение, как правило, направлено в будущее и представляет собой процесс решение творческой или личностной задачи: человек оперирует единицами конкретной информации в определенной области для создания новых оригинальных связей между ними.

Пассивное воображение направлено на создание образов, отвечающих внутренним потребностям личности, как правило, направленных на сохранение и усиление положительных эмоций, вытеснение и снижение интенсивности отрицательных.

Воссоздающее воображение — процесс создания образов на основе описания; оно позволяет «видеть» картину при чтении художественного произведения, представить по описанию и крайне необходимо инженерам, архитекторам, дизайнерам при чтении чертежей, схем и пр.

Творческое воображение участвует в процессе самостоятельного создания человеком новых образов и идей, представляющих ценность для других. Образы творческого воображения создаются при помощи двух типов интеллектуальных операций: 1) с помощью которых строятся идеальные образы и 2) на основе которых перерабатывается готовая продукция.

Антиципирующее воображение лежит в основе способности человека предвидеть результаты своей деятельности.

Непреднамеренное (непроизвольное) воображение — возникновение образов при ослаблении сознательного контроля и наличии малоосознанных или неосознанных потребностей. Примером могут служит образы, возникающие в дремотном состоянии, сновидения, галлюцинации, а также грезы. Человек грезит, создавая идеальный мир, в котором ему уютно и комфортно. Это образы, не связанные с волей и поведением. [3]

Способы синтезирования, обеспечивающие возникновение образов фантазии:

Комбинирование — сочетание отдельных элементов разных образов в совершенно новых комбинациях. Частным случаем комбинирования является прием агглютинации — способ создания нового объекта путем «склеивания» разных объектов или разных свойств объектов. Например: конь + человек = = кентавр, ковер (вещь) + свойство (летать) = ковер-самолет. Акцентирование — выделение тех или иных черт, свойств частей объекта. Этот способ создания образов широко используется при создании шаржей, карикатур.

Индивидуальность воображения проявляется в степени легкости (трудности) создания образов воображения; характере самого образа воображения: нелепое или наоборот оригинальное решение; яркости создаваемого образа.[3]

Развитие воображения проходит через несколько периодов.

Первый период развития воображения — это возраст, с которого начинается проявление воображения. У нормального человека это начинается с трех лет, обнимает детство, отрочество, юность и продолжается то больше, то меньше. Игры, сказки, мифические и фантастические понятия о мире — вот в чем первый период выражается прежде всего; потом у большинства воображение зависит от влияния страстей и особенно от половой любви. Долгое время оно остается свободным от всякого рационального элемента.

Второй период развития воображения характеризуется неопределенной продолжительностью. Этот момент кризиса можно характеризовать лишь его причинами и следствиями. В физиологическом порядке его причины — образование взрослого организма и взрослого мозга; а в порядке психологическом — антагонизм между чистою субъективностью воображения и объективностью рассудочных процессов, или другими словами — между неустойчивостью и устойчивостью ума. Что касается до следствий, то они принадлежат только третьему периоду, наступающему после этой темной фазы метаморфозы.

Третий период развития воображения является уже окончательным. Так или иначе, в той или другой степени воображение сделалось рассудительным, подчинилось рассудку.

Обыкновенно творческое воображение, пройдя фазу, соответствующую мужеству, гаснет вследствие медленной атрофии, не подвергаясь преобразованию.

У некоторых воображение, хотя и сильное, не переходит за первый период и сохраняет всегда свою юношескую, почти детскую форму, едва измененную крайне малым количеством рассудочности. Заметим, что здесь речь идет не о простодушии и искренности характера, свойственного некоторым изобретателям, вследствие чего их называют «взрослыми детьми», но о простоте и искренности самого их воображения. Эта исключительная форма совместима только с художественным творчеством. Это продолжающееся детское состояние воображения, вообще представляющее аномалию, производит скорее смешные диковины, чем творения.

В упомянутом третьем периоде развития воображения проявляется вторичный дополнительный закон — возрастающей сложности; он следует за поступательным движением от простого к сложному.[14]

1.3 Понятие о творчествеВ психолого-педагогической литературе по проблеме творчества приведены определения творческих видов деятельности.

Познание — «...образовательная деятельность ученика, понимаемая как процесс творческой деятельности, формирующий их знания»[21, c. 134].

Преобразование — творческая деятельность учащихся, являющаяся обобщением опорных знаний, служащих развивающим началом для получения новых учебных и специальных знаний [21, c. 135].

Создание — творческая деятельность, предполагающая конструирование учащимися образовательной продукции в изучаемых областях [7, c. 80].

Творческое применение знаний — деятельность учащихся, предполагающая внесение учеником собственной мысли при применении знаний на практике [21, c. 140].

Все это позволяет определить понятие «творческая деятельность младших школьников»: продуктивная форма деятельности учащихся начальной школы, направленная на овладение творческим опытом познания, создания, преобразования, использования в новом качестве объектов материальной и духовной культуры в процессе образовательной деятельности, организованной в сотрудничестве с педагогом.

Познавательная мотивация творчества младшего школьника проявляется в форме поисковой активности, более высокой чувствительности, сензитивности к новизне стимула, ситуации, обнаружения нового в обычном, высокой избирательности по отношению к исследуемому новому (предмету, качеству).

Ученые отмечают динамику самой исследовательской активности творчества ребенка. К 7-8 годам творчество младшего школьника выражается часто в форме самостоятельно поставленных вопросов и проблем по отношению к новому, неизвестному, расширяется и исследовательский диапазон учащихся.

Это приводит к тому, что уже в младшем школьном возрасте основным компонентом творческого начала становится проблемность, обеспечивающая постоянную открытость ребенка к новому и обостряющая стремления к поиску несоответствий, противоречий.

Решение предложенных и самостоятельно (увиденных) проблем у творческого ребенка часто сопровождается проявлением оригинальности. Это еще один важный компонент творческого начала, выражающий степень непохожести, нестандартности, необычности.

Исследования творческого мышления стали расширяться во второй половине XX века. Были составлены первые диагностические задания, выявляющие уровень развития творческого мышления. Стали экспериментально изучаться процессы творчества детей и подростков. Разрабатывались первые учебные программы формирования творческих способностей. В это время были выявлены психологические составляющие творческой деятельности: гибкость ума; систематичность и последовательность мышления; диалектичность; готовность к риску и ответственности за принятое решение.

Гибкость умавключает способность к выделению существенных признаков из множества случайных и способность быстро перестраиваться с одной идеи на другую. Люди с гибким умом обычно предлагают сразу много вариантов решений, комбинируя и варьируя отдельные элементы проблемной ситуации.

Систематичность и последовательность позволяет людям управлять процессом творчества. Без них гибкость может превратиться в «скачку идей», когда решения до конца не продумываются. В этом случае человек, имеющий много идей, не может выбрать среди них. Он не решителен и зависим от окружающих людей. Благодаря систематичности все идеи сводятся в определенную систему и последовательно анализируются. Очень часто при таком анализе, на первый взгляд, абсурдная идея преобразовывается, и открывает путь к решению проблемы [22, c. 56-57].

Творчески мыслящий человек также нуждается в способности рисковать и не бояться ответственности за свое решение. Это происходит потому, что часто старые и привычные способы мышления более понятные большинству людей.

Под творческими (креативными) способностями учащихся понимают «...комплексные возможности ученика в совершении деятельности и действий, направленных на созидание им новых образовательных продуктов» [27, c. 91].

Придерживаясь позиции ученых, определяющих креативные способности как самостоятельный фактор, развитие которых является результатом обучения творческой деятельности школьников, выделим компоненты творческих (креативных) способностей младших школьников:

· творческое мышление,

· творческое воображение,

· применение методов организации творческой деятельности.

Для развития творческого мышления и творческого воображения учащихся необходимо развить следующие умения:

► классифицировать объекты, ситуации, явления по различным основаниям;

► устанавливать причинно-следственные связи;

► видеть взаимосвязи и выявлять новые связи между системами;

► рассматривать систему в развитии;

► делать предположения прогнозного характера;

► выделять противоположные признаки объекта;

► выявлять и формулировать противоречия;

► разделять противоречивые свойства объектов в пространстве и во времени;

► представлять пространственные объекты;

► использовать разные системы ориентации в воображаемом пространстве;

► представлять объект на основании выделенных признаков, что предполагает:

- преодоление психологической инерции мышления;

- оценивание оригинальности решения;

- сужение поля поиска решения;

- фантастическое преобразование объектов, ситуаций, явлений;

- мысленное преобразование объектов в соответствии с заданной темой [22, c. 86].

Названные умения составляют основу способности системного диалектического мышления, продуктивного произвольного пространственного воображения.

Отечественные психологи и педагоги (Л.И. Айдарова, Л.С. Выготский, Л.В. Занков, В.В. Давыдов, З.И. Калмыкова, В.А. Крутецкий, Д.Б. Эльконин и др.) подчеркивают значение учебной деятельности для формирования творческого мышления, познавательной активности, накопления субъективного опыта творческой поисковой деятельности учащихся.

Опыт творческой деятельности, по мнению исследователей В.В. Давыдова, Л.В. Занкова, В.В. Краевского, И.Я. Лернера, М.Н. Скаткина, Д.Б. Эльконина, является самостоятельным структурным элементом содержания образования. Он предполагает:

► перенос ранее усвоенных знаний в новую ситуацию, самостоятельное видение проблемы, альтернативы ее решения,

► комбинирование ранее усвоенных способов в новые и др [13].

1.4 Характеристика младшего школьного возрастаМладшее школьное детство - это период (6-11 лет), когда происходит процесс дальнейшего развития индивидуально-психологических и формирования основных социально-нравственных качеств личности. Для этой стадии характерны:

- доминирующая роль семьи в удовлетворении материальных, коммуникативных, эмоциональных потребностей ребенка;

- доминирующая роль школы в формировании и развитии социально-познавательных интересов;

- возрастание способности ребенка противостоять отрицательным влияниям среды при сохранении главных защитных функций за семьей и школой.[5, c. 34]

Младший школьный возраст (с 6-7 до 10-11лет) определяется важным внешним обстоятельством в жизни ребенка - поступлением в школу. В настоящее время школа принимает, а родители отдают ребенка в 6-7 лет. Школа берет на себя ответственность через формы различных собеседований определить готовность ребенка к начальному обучению. Семья принимает решение о том, в какую начальную школу отдать ребенка: государственную или частную, трехлетнюю или четырехлетнюю.

Поступивший в школу ребенок автоматически занимает совершенно новое место в системе отношений людей: у него появляются постоянные обязанности, связанные с учебной деятельностью. Близкие взрослые, учитель, даже посторонние люди общаются с ребенком не только как с уникальным человеком, но и как с человеком, взявшим на себя обязательство (неважно - вольно или по принуждению) учиться, как все дети в его возрасте.

В новых отношениях со взрослыми и со сверстниками ребенок продолжает развивать рефлексию на себя и других. В учебной деятельности, притязая на признание, ребенок упражняет свою волю к достижению учебных целей. Добиваясь успеха или терпя поражение, он попадает в капкан сопутствующих негативных образований (чувству превосходства над другими или зависти). Развивающаяся способность к идентификации с другими помогает снять напор негативных образований и развить в принятые позитивные формы общения.

В конце периода детства ребенок продолжает развиваться телесно (совершенствуются координация движений и действий, образ тела, ценностное отношение к себе телесному). Телесная активность, координированность движений и действий помимо общей двигательной активности направлены на освоение специфических движений и действий, обеспечивающих учебную деятельность.

Учебная деятельность требует от ребенка новых достижений в развитии речи, внимании, памяти, воображения и мышления; создает новые условия для личностного развития ребенка.[25, c. 77]

Младший школьник как субъект учебной деятельности сам развивается и формируется в ней, осваивая новые способы анализа, синтеза, обобщения, классификации.

Большинство сведений, сообщаемых в начальной школе учителем и учебниками, дается в форме словесных описаний, картин и схем. Усвоение материала зависит от умения ребенка представить, воссоздать предъявляемые образы действительности. Обучение опирается прежде всего на воссоздающее воображение.

Воображение младшего школьника вначале очень схематично, образы бедны деталями, им не хватает гибкости.

Под влиянием обучения дети начинают воссоздавать более точные и детальные образы, представлять события предыдущие и последующие во времени, подразумеваемые состояния персонажей или возможные последствия событий. У них развивается способность строить обоснования своих вариантов продолжения событий типа: «Это обязательно произойдет, если сделать то-то и то-то».

Стремление детей указать условия, происхождение и последствия каких-то преобразований предметов - важнейшая предпосылка развития творческого (продуктивного) воображения, создания собственных замыслов и конструкций. Современная школа еще не создает достаточных условий для развития творчества, хотя потенциальные возможности у детей достаточно богаты.

Необходимо отметить, что воображение не только обеспечивает усвоение учебного материала, но и выступает формой личностной активности школьника, способом идентификации себя с положительными героями, о которых повествуют на уроке. Развить любознательность детей и любовь к чтению нельзя без опоры на воображение. Усилить это ценнейшее личностное влияние обучения помогают такие формы работы, как утренники сказок, «парад литературных персонажей», игры-драматизации, рисунки на темы прочитанного и др.

От «склеивания» имеющихся представлений с новой информацией воображение школьника обретает свойства гибкого использования образов, развертывания представлений об истоках и последствиях событий, личностной идентификации с историческими и литературными героями.[31, c. 129]

Наиболее яркое и свободное проявление воображения младших школьников можно наблюдать в игре, в рисовании, сочинении рассказов и сказок. В детском творчестве проявления воображения многообразны: одни воссоздают реальную действительность, другие — создают новые фантастические образы и ситуации. Сочиняя истории, дети могут заимствовать известные им сюжеты, строфы стихотворений, графические образы, порой совсем не замечая этого. Однако нередко они специально комбинируют известные сюжеты, создают новые образы, гиперболизируя отдельные стороны и качества своих героев. Неустанная работа воображения — эффективный способ познания и усвоения ребенком окружающего мира, возможность выйти за пределы личного практического опыта, важнейшая психологическая предпосылка развития творческого подхода к миру. Нередко активность воображения лежит в основе формирования личностных качеств, актуальных для конкретного ребенка.

Нередко в своем воображении дети создают опасные, страшные ситуации. Переживание негативного напряжения в процессе создания и развертывания образов воображения, управления сюжетом, прерывания образов и возвращения к ним не только тренирует воображение ребенка как произвольную творческую активность, но и содержит в себе терапевтический эффект. Вместе с тем, испытывая трудности в реальной жизни, дети в качестве защиты могут уйти в воображаемый мир, выражая сомнения и переживания в мечте и фантазии.[15, c. 88]

ГЛАВА 2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВООБРАЖЕНИЯ И ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 2.1 Диагностика воображения

Целью исследования являлось изучение динамики развития творческого воображения детей младшего школьного возраста.

Для реализации цели констатирующего исследования были поставлены следующие задачи:

§ определение основных показателей творческого воображения детей младшего школьного возраста;

§ подбор диагностических методик и заданий, направленных на выявление уровня развития творческого воображения детей младшего школьного возраста;

§ наблюдение за детьми в ходе выполнения ими диагностических заданий;

§ обработка результатов диагностики констатирующего этапа опытно-поисковой работы и определение начального уровня развития творческого воображения.

Основой для выделения показателей творческого воображения детей явились теоретические работы Л.С. Выготского [5], О.М. Дьяченко [9].

Основными компонентами творческого воображения являются оригинальность, гибкость, беглость.

Существует несколько показателей, определяющих уровень сформированности воображения ребенка.

1. Количественная продуктивность его деятельности (беглость). Высчитывается по числу композиций, выполненных на основе каждой из предложенных фигур.

2. Гибкость использования идей. Гибкость воображения зависит от фиксированности представлений. Воображение будет гибким, когда фиксированность образов в представлении не отражается в рисунках, то есть все рисунки на разные сюжеты и охватывают как внутреннюю, так и внешнюю части контура геометрической фигуры. Сильная фиксированность образов в представлении и негибкость или ригидность воображения характеризуются по рисункам на один и тот же сюжет. Если все рисунки имеют один и тот же сюжет независимо от уровня их сложности – это ригидное воображение.

В результате детские работы можно разделить на творческие и нетворческие работы. К нетворческим относятся:

· типичные рисунки, когда одна и та же фигура превращается в один и тот же элемент изображения (круг – колесо машины, самоката, велосипеда и т.д.);

· рисунки, в которых разные эталоны превращаются в один и тот же элемент изображения (круг, квадрат, треугольник превращаются в часы).

Творческими являются рисунки, в которых на основе заданных эталонов создаются неповторяющиеся изображения.

3. Оригинальность воображения. Наличие у ребенка большого количества оригинальных изображений свидетельствует о силе, пластичности его фантазий и, напротив, несформированность механизмов комбинаторики процессов воображения приводит к возникновению большого числа стереотипных композиций.

Выделенные

показатели позволяют дать качественную и количественную характеристику

творческого воображения

(его компонентов), которую можно описать с помощью таблицы 1.

Таблица 1

Качественная и количественная характеристика творческого воображения.

|

Уровни |

Компоненты творческого воображения |

|||

|

Оригинальность |

Беглость |

Гибкость |

Баллы |

|

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

|

I. Высокий |

Ребенок способен вносить в знакомый образ элементы новизны, свой замысел. |

Ребенок способен высказывать широкое многообразие идей. |

Ребенок способен легко переходить от явлений одного класса к явлениям другого класса, часто очень далеким по содержанию. |

3 |

|

II. Средний |

Ребенок способен внести в знакомый образ нечто такое, что в целом является не новым, но несет в себе явные элементы творческой фантазии. |

Высказывает некоторые идеи, имеются небольшие затруднения в выполнении задания, образы представления сформированы. |

Ребенок способен переходить от явлений одного класса к явлениям другого класса, чаще очень близким по содержанию. |

2 |

|

III. Низкий |

Значительные затруднения: схематичность изображений, широко известные идеи, копирует уже имеющие образы. |

Испытывает значительные затруднения при выполнении задания. |

Ребенок не в состоянии поменять стратегию, не может приспосабливаться к неожиданным изменениям ситуации. |

1 |

Теперь подробнее рассмотрим использованные нами диагностические задания для определения уровня развития творческого воображения.

I. При выявлении такого компонента творческого воображения, оригинальность, мы использовали диагностическое задание: «Дорисуй» (см. Приложение 1).

Задание позволяет выявить у детей младшего школьного возраста способности:

· создавать внешний облик предмета на какой-либо его части;

· узнавать в неопределенных графических формах элементы знакомых предметов;

· продуцировать оригинальные идеи, варианты создания образов.

Для

проведения данного теста заранее готовили цветные карандаши,

5 карточек с изображением графического контура (см. Приложение 1,

рис. 1).

II. Для выявления следующего компонента творческого воображения беглости – способности реагирования на идеи в пределах ограниченного времени нами была использована методика Немова Р.С., названная нами «Художник» (см. Приложение 1).

Ребенку предлагалось придумать и нарисовать на листе бумаги цветными фломастерами что-либо необычное. На выполнение задания отводилось 4 минуты.

Качество рисунка оценивалось по приведенным показателям, и на основе такой оценки делали вывод о сформированности умения быстро придумывать идеи и воплощать их.

Если за это отведенное время ребенок придумывал и рисовал что-то необычное, прорисовывая тщательно свои идеи-образы, то это свидетельствовало о незаурядной фантазии, о богатом воображении.

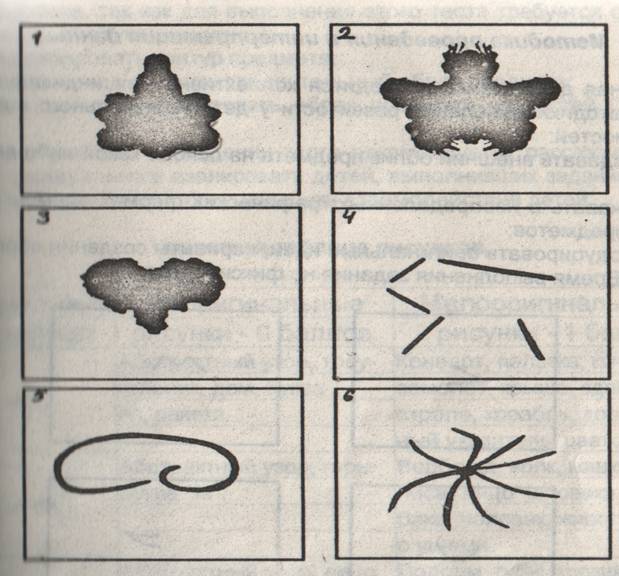

III. Уровень сформированности такого компонента творческого воображения как гибкость определялся с помощью модифицированного теста Роршаха, предлагали игру «На что похоже?» (см. Приложение 1).

В

качестве материала для проведения методики использовали

6 карточек – 3 изображения чернильных пятен и 3 контурных изображения (см.

Приложение 1, рис. 2). В течение неограниченного времени ребенку предлагалось

рассмотреть карточки. Давали такую инструкцию: «Посмотри, перед тобой 6

листочков. На каждом нарисована какая-нибудь фигурка. Внимательно рассмотри их,

можешь поворачивать листочки разными сторонами. Назови как можно больше

различных предметов и вещей, на что похожа данная картинка».

Время на выполнение задания не ограничивалось в связи с тем, что дошкольник должен тщательно анализировать образы, представляющиеся им на карточках. Уровень гибкости оценивался при выполнении данного задания по количеству предлагаемых идей.

Подробное описание проведения методик и оценки полученных результатов представлено в Приложении 1.

Рассмотрим полученные в ходе диагностики результаты.

I. Результаты проведения диагностического задания «Дорисуй».

Таблица 2

Результаты диагностического задания «Дорисуй»

|

№ п/п |

Уровень развития оригинальности |

|

1 |

2 |

|

1 |

Низкий |

|

2 |

Средний |

|

3 |

Низкий |

|

4 |

Низкий |

|

5 |

Высокий |

|

6 |

Низкий |

|

7 |

Низкий |

|

8 |

Средний |

|

9 |

Средний |

|

10 |

Средний |

|

11 |

Низкий |

|

12 |

Низкий |

Оригинальных изображений было выполнено старшими дошкольниками экспериментальной группы - 8%. Изображенные идеи, отличались от других (банальных) своей неожиданностью в применении фигурок.

Только одна девочка (испытуемая 5) из группы испытуемых показала оригинальные идеи при выполнении задания. Фигурки были преобразованы во второстепенные роли – в верхнюю часть платья на девочке; в ветку испуганной елочки, распушившей свои колючки; в паучка-мошкоеда и др. Таким образом, она показала высокий уровень развития исследуемого компонента творческого воображения.

34% дошкольников экспериментальной группы, имеющие средний уровень представленного компонента творческого воображения – это те дети, которые перекомбинировали материал, хранящийся в памяти.

Так дети преобразовали данные фигурки в любимые игрушки: мамонтенок, челобок, животное с ушами, кораблик. Они рисовали небольшие сюжеты (например, мамонтенок плывет на льдине).

Не все школьники справились с данным заданием. У значительного количества детей (58% экспериментальной группы) отсутствует умение проявлять фантазию, творческое воображение. Рисунки отличались схематизмом, простой передачи формы предмета, выполненные по шаблону. Эти дети не смогли выполнить задание без подсказки. Чаще всего их фигурки носили абстрактный характер.

Полученные результаты можно представить графически (Рис. 1)

Рис. 1. Уровни развития оригинальности у детей в возрасте 7 лет.

II. Результаты проведения диагностической методики «Художник» (см. Таблицу 3)

Таблица 3

Результаты диагностической методики «Художник»

|

№ п/п |

Уровень развития беглости |

|

1 |

2 |

|

1 |

Средний |

|

2 |

Низкий |

|

3 |

Средний |

|

4 |

Средний |

|

5 |

Высокий |

|

6 |

Средний |

|

7 |

Низкий |

|

8 |

Низкий |

|

9 |

Низкий |

|

10 |

Низкий |

|

11 |

Средний |

|

12 |

Низкий |

Высокий уровень проявился у одного ребенка из 12 испытуемых (8%). Испытуемая придумала и нарисовала достаточно оригинальное, с фантазией, эмоциональное и красочное изображение. Детали картины проработала хорошо. (Бабочка-принцесса порхает над принцем-цветком, который растет в саду в цветнике.)

Дети, находящиеся на среднем уровне (42% группы) нарисовали предметные сюжеты. Сюжеты, изображенные в детских работах, являются известными, но в них есть элементы творческой фантазии, которые оказывают на зрителя определенное эмоциональное впечатление. Детали и образы работ школьников проработаны средне.

Испытуемая

1 рисуя свою сказочную картину, изобразила очаровательных маленьких

принцесс, гуляющих по цветочному полю.

У своих принцесс она выделила украшения, прорисовала их тщательно (колечки,

колье, браслеты). Девочка показала средний уровень.

Согласно данной методике 50% детей экспериментальной группы показали низкий уровень развития способности к продуцированию идей в пределах ограниченного времени. Школьники нарисовали простые, схематические рисунки, где слабо просматривается фантазия и плохо проработаны детали.

Например, испытуемый 12 нарисовал дом, забор, дерево, солнце, что свидетельствует о шаблонных идеях.

Полученные результаты представим графически (Рис.2)

Рис 2. Уровни развития беглости у детей в 7 лет.

III. Результаты выполнения диагностической методики «На что похоже?» (см. Таблицу 4)

Таблица 4

Результаты диагностического задания «На что похоже?»

|

№ п/п |

Уровень развития гибкости |

|

1 |

2 |

|

1 |

Низкий |

|

2 |

Низкий |

|

3 |

Низкий |

|

4 |

Средний |

|

5 |

Высокий |

|

6 |

Низкий |

|

7 |

Средний |

|

8 |

Средний |

|

9 |

Средний |

|

10 |

Средний |

|

11 |

Низкий |

|

12 |

Средний |

Лучший результат из экспериментальной группы показала испытуемая №5 – назвала множество образов, что свидетельствует об изобилии оригинальных решений, своеобразии комбинации в процессе воображения. На высоком уровне развития творческого воображения данного компонента оказалось 8% школьников экспериментальной группы.

Средний уровень показали 50% младших школьников. Они сумели мысленно связать, не связываемые обычно в жизни, образы предметов. Назвали несколько оригинальных одухотворенных образов.

Низкий уровень по результатам данной методики показали 42% детей. Например, испытуемая 6, назвала только 4 образа, которые ей представились на карточках. Она не сумела проанализировать и отобрать необходимые представления и их элементы, преобразовать их и синтезировать в новые образы. Что говорит о бедности творческого воображения.

Так же низкий уровень развития творческого воображения показали еще несколько детей, возможность оценки чернильных пятен и контурных изображений у них была ограничена, жизненный опыт школьников очень мал.

Полученные результаты можно представить графически (Рис. 3)

Рис. 3. Уровни развития гибкости у детей в возрасте 7 лет.

Обобщив результаты исследования, мы получили такие данные: 8% обладают достаточно высоким исходным уровнем творческого воображения – это только один ребенок из экспериментальной группы, средний уровень показали в экспериментальной группе 34%, 58% младших школьников показали низкий уровень.

Результаты констатирующего этапа исследования, который состоял в проведении вышеперечисленных методик и в их анализе, были оформлены в таблицу 5 и диаграмму (Рис. 4).

Таблица 5

Распределение детей младшего школьного возраста по уровням развития творческого воображения

|

№ |

Уровни развития компонентов творческого воображения |

Общий результат |

||

|

Уровень развития оригинальности |

Уровень развития беглости |

Уровень развития гибкости |

||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

|

1 |

Н |

С |

Н |

Низкий |

|

2 |

С |

Н |

Н |

Низкий |

|

3 |

Н |

С |

Н |

Низкий |

Продолжение таблицы 5

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

|

4 |

Н |

С |

С |

Средний |

|

5 |

В |

В |

В |

Высокий |

|

6 |

Н |

С |

Н |

Низкий |

|

7 |

Н |

Н |

С |

Низкий |

|

8 |

С |

Н |

С |

Средний |

|

9 |

С |

Н |

С |

Средний |

|

10 |

С |

Н |

С |

Средний |

|

11 |

Н |

С |

Н |

Низкий |

|

12 |

Н |

Н |

С |

Низкий |

Уровень развития творческого воображения младших школьников можно отразить в диаграмме (Рис. 4).

Рис. 4. Уровень развития творческого воображения младших школьников

Таким образом, у большинства испытуемых детей преобладает схематичность и шаблонность решений при выполнении заданий.

Результаты констатирующего этапа опытно-поисковой работы свидетельствуют о целесообразности проведения специальной работы по развитию у младших школьников творческого воображения.

2.2 Развивающие игры на воображение и творчествоДля развития воображения могут использоваться различные игры, упражнения. Наиболее оптимальным периодом, пиком развития воображения, является младший школьный возраст. Примеры игр на развитие воображения:

1. Поиск сравнений.

Описывается некоторый предмет или ситуация, например «зеркало сверкало в лунную ночь, как...». Нужно подобрать как можно больше сравнений (другими словами, вариантов окончания этого предложения). Сравнения могут быть банальными («как поверхность озера») и довольно неожиданными («как экран телевизора во время показа рок-парада», «как белое платье девушки, идущей на первое свидание»). Побеждает автор наиболее оригинального сравнения.

2. Добавление к предмету новых функций.

Называется какой-либо предмет, например «диван». Следует подумать, какие принципиально новые, не свойственные ему функции он мог бы выполнить, если несколько изменить при этом его конструкцию. Другими словами, заданный предмет нужно соединить с другими предметами, выполняющими достаточно не похожие на него функции. Например, дивану можно добавить функции велосипеда (двигая ногами, лежащий мог бы кататься), пианино (двигая телом, лежащий мог бы исполнить симфонию), будильника (в нужный момент диван тормошил бы спящего или сбрасывал его на пол) и т. д. Побеждает тот, кто выпишет наибольшее количество подобных ответов.

В этой игре формируется и совершенствуется один из универсальных приемов воображения – комбинирование признаков различных предметов, совмещение того, что несовместимо в обычных условиях. Использование этого приема лежит в основе создания образов принципиально новых предметов, что особенно важно в техническом и художественном творчестве.

3. Смешивание признаков разных предметов.

Задается какой-либо предмет (существо, явление), например «кузнечик». Нужно объединить, смешать его признаки с признаками других, совершенно не похожих на него произвольно подбираемых предметов и кратко описать полученные результаты. Так, кузнечик может быть объединен с «трамваем»: большой, двигается на лапках-колесах по рельсам, внутри туловища салон с сидениями для пассажиров; с «рекой»: большой, длинный, голубой, медленно ползет по руслу, на поверхности его спины плавают лодки и купаются дети; с «фонарным столбом»: длинный, застыл в вертикальном положении, двигая глазами, освещает сверху дорогу и т. д. При обсуждении особое внимание обращается на образное представление всех деталей полученных синтезов, вплоть до мельчайших их характеристик, и предпринимаются совместные попытки сделать каждую комбинацию еще более яркой, необычной, впечатляющей.

В этой игре развиваются такие качества воображения, как яркость, живость, конкретность и прорисованность всех деталей созданного образа, а также способность совмещать признаки совершенно не похожих друг на друга и далеких по смыслу предметов.

Рассмотрим варианты упражнений и игр которые могут использоваться для развития воображения у детей младшего школьного возраста.

Упражнение № 1 « Фантастический образ» Л.Ю. Субботина

[27, с. 66].

Цель: используется для развития воображения, мышления.

Возраст: предлагается для любого возраста.

Стимульный материал: карточки с изображенными элементами.

Время проведения: 10-15 минут.

Ход проведения упражнения:

Ребенку предлагаются карточки с изображением отдельных элементов. Инструкция: «Твоя задача – построить из этих элементов фантастический образ (существо, предмет). Затем опиши, какими свойствами он обладает и как его можно использовать. Чем больше элементов включает созданный образ, чем он оригинальнее, тем ярче функционирует воображение ребенка.

Упражнение № 2 « Волшебники» Л.Ю. Субботина [27, с. 101] .

Цель: используется для развития чувств на базе воображения.

Возраст: предлагается для детей от 5 до 13 лет.

Стимульный материал: по 2 карточки с изображением волшебников на одного ребенка, альбомный лист, цветные карандаши.

Время проведения: 20-30 минут.

Ход проведения упражнения:

Вначале ребенку дается первое задание. Предлагаются две совершенно одинаковые фигуры «волшебников».

Инструкция: «У тебя два волшебника, тебе нужно дорисовать эти фигуры, превратив одну в «доброго», а другую в «злого» волшебника,

После выполнения, второе задание.

Инструкция: «Сейчас ты должен сам нарисовать «доброго» и «злого» волшебников, а также придумай, что совершил плохого «злой» волшебник и как его победил «добрый».

Упражнение №3 «Неоконченные рассказы» Л.Ю. Субботина

[27, с. 146].

Цель: данное упражнение развивает творческое воображение.

Возраст: предлагается для детей от 5 до 11 лет.

Стимульный материал: текст «Проделки белки».

Время проведения: 10-15 минут.

Ход поведения упражнения:

Инструкция: «Сейчас я тебе прочитаю очень интересный рассказ, но у него не будет окончания. Ты должен досочинить начатый рассказ. Рассказ называется «Проделки белки».

Пошли две подружки в лес и нарвали полную корзинку орехов. Идут по лесу, а вокруг цветов видимо – невидимо.

«Давай повесим корзинку на дерево, а сами цветов нарвем», - говорит одна подружка. «Ладно!» - отвечает другая.

Висит корзинка на дереве, а девочки цветы рвут. Выглянула из дупла белка и увидела корзинку с орехами. Вот, думает…»

Ребенок должен не только довести сюжет до конца, но и учесть название рассказа.

Игра № 4 « Пантомима» Л.Ю.Субботина [27, с. 104].

Цель: используется для развития воображения.

Возраст: от 5 до 11 лет.

Время проведения: 10-15 минут.

Ход проведения игры:

Группа детей становится в круг.

Инструкция: «Дети, сейчас по очереди каждый из вас будет выходить в середину круга и с помощью пантомимы покажет какое-либо действие. Например, представляет, как рвет воображаемые груши с дерева и кладет их в корзину. При этом говорить нельзя, всё изображаем только движениями».

Победителями определяются те дети, которые наиболее верно изобразили пантомимическую картинку.

Игра №5 «Внутренний мультфильм» М.И. Битянова [2, с. 129].

Цель: используется для развития творческого воображения.

Возраст: используется для детей от 5 до 11 лет.

Стимульный материал: текст рассказа.

Время проведения: 10 минут.

Ход проведения игры:

Инструкция: «Сейчас я расскажу тебе историю, ты слушай внимательно и представь, что смотришь мультфильм. Когда я остановлюсь, ты продолжишь рассказ. Затем ты остановишься и вновь продолжу я. Лето. Утро. Мы на даче. Вышли из дома и пошли к реке. Ярко светит солнце, дует приятный легкий ветерок…»

Игра № 6 « Нарисуй настроение» М.И. Битянова [2, с. 134].

Цель: используется для развития творческого воображения.

Возраст: используется для детей от 5 до 13 лет.

Стимульный материал: альбомный лист, акварельные краски, кисти.

Время проведения: 20 минут.

Ход проведения:

Инструкция: «Перед тобой бумага и краски, нарисуй своё настроение. Подумай, какое оно грустное или наоборот весёлое, а может какое-нибудь другое? Изобрази его на бумаге любым способом, как тебе захочется». (прил.1)

Игра № 7 «На что это похоже?» М.И. Битянова [2, с. 156].

Цель: используется для развития воссоздающего воображения.

Возраст используется для детей от 4 до 10 лет.

Стимульный материал: карточки с кляксами, «морозными рисунками».

Время проведения: 10 минут.

Ход проведения:

Инструкция: «Сейчас я буду показывать картинки, а ты внимательно смотри. Затем ты должен сказать, что напоминают увиденные образы, на что они похожи».

Далее демонстрируются карточки с изображениями.

2.3Творческие задания на воображение и творчествоЛюбую деятельность, в том числе и творческую, можно представить в виде выполнения определенных заданий. Творческие задания определяются как «…задания, требующие от учащихся творческой деятельности, в которых ученик должен сам найти способ решения, применить знания в новых условиях, создать нечто субъективно (иногда и объективно) новое»[24, c. 99].

Творческие задания предполагают использование в творческой деятельности младших школьников преимущественно методов, основанных на интуитивных процедурах (таких как метод перебора вариантов, морфологический анализ, аналогия и др.). Активно используются моделирование, ресурсный подход, некоторые приемы фантазирования. Однако программы не предусматривают целенаправленное развитие творческих способностей учащихся с помощью данных методов.

Между тем для эффективного развития творческой деятельности школьников применение эвристических методов должно сочетаться с применением алгоритмических методов творчества.

На основе анализа литературы (Г.С. Альтшуллер, В.А. Бухвалов, А.А. Гин, М.А. Данилов, А.М. Матюшкин и др.) можно выделить следующие требования к творческим заданиям:

► открытость (содержание проблемной ситуации или противоречия);

► соответствие условия выбранным методам творчества;

► возможность разных способов решения;

► учет актуального уровня развития;

► учет возрастных особенностей учащихся.

Учитывая эти требования, можно построить систему творческих заданий, под которой понимается упорядоченное множество взаимосвязанных творческих заданий, сконструированных на основе иерархически выстроенных методов творчества, ориентированную на познание, создание, преобразование и использование в новом качестве объектов, ситуаций, явлений и направленных на развитие креативных способностей младших школьников в учебном процессе.

Система творческих заданий включает целевой, содержательный, деятельностный и результативный компоненты. Системообразующий фактор — личность учащегося: его способности, потребности, мотивы, цели и другие индивидуально-психологические особенности, субъективно-творческий опыт.

Представим содержание творческих заданий тематическими группами задач, направленными на познание, создание, преобразование, использование в новом качестве объектов, ситуаций, явлений (см. прил. 2).

Каждая из выделенных групп является одной из составляющих творческой деятельности учащихся, имеет свою цель, содержание, предполагает использование определенных методов, выполняет определенные функции. Таким образом, каждая группа задач является необходимым условием для накопления учеником субъективного творческого опыта.

1 группа – «Познание». Цель — накопление творческого опыта познания действительности. Приобретаемые умения:· изучать объекты, ситуации, явления на основе выделенных признаков — цвета, формы, размера, материала, назначения, времени, расположения, части-целого;

· рассматривать в противоречиях, обусловливающих их развитие;

· моделировать явления, учитывая их особенности, системные связи, количественные и качественные характеристики, закономерности развития.

2 группа – «Создание». Цель — накопление учащимися творческого опыта создания объектов ситуаций, явлений. Приобретается умение создавать оригинальные творческие продукты, что предполагает:· получение качественно новой идеи субъекта творческой деятельности;

· ориентирование на идеальный конечный результат развития системы;

· переоткрытие уже существующих объектов и явлений с помощью элементов диалектической логики.

3 группа – «Преобразование». Цель — приобретение творческого опыта в преобразовании объектов, ситуаций, явлений. Приобретаемые умения:· моделировать фантастические (реальные) изменения внешнего вида систем (формы, цвета, материала, расположения частей и др.);

· моделировать изменения внутреннего строения систем;

· учитывать при изменениях свойства системы, ресурсы, диалектическую природу объектов, ситуаций, явлений.

4-я группа – «Использование в новом качестве». Цель — накопление учащимися опыта творческого подхода к использованию уже существующих объектов, ситуаций, явлений. Приобретаемые умения:· рассматривать объекты ситуации, явления с различных точек зрения;

· находить фантастическое применение реально существующим системам;

· осуществлять перенос функций в различные области применения;

· получать положительный эффект путем использования отрицательных качеств систем, универсализации, получения системных эффектов.

Содержание групп творческих заданий представлено в приложении 2 тематическими сериями.

Творческие задания дифференцируются по таким параметрам, как:

► сложность содержащихся в них проблемных ситуаций,

► сложность мыслительных операций, необходимых для их решения;

► формы представления противоречий (явные, скрытые).

В связи с этим выделяются три уровня сложности содержания системы творческих заданий.

Задания III (начального) уровня сложности предъявляются учащимся первого и второго класса. В качестве объекта на этом уровне выступает конкретный предмет, явление или ресурс человека. Творческие задания этого уровня содержат проблемный вопрос или проблемную ситуацию, предполагают применение метода перебора вариантов или эвристических методов творчества и предназначены для развития творческой интуиции и пространственного продуктивного воображения.

Задания II уровня сложности находятся на ступеньку ниже и направлены на развитие основ системного мышления, продуктивного воображения, преимущественно алгоритмических методов творчества. Под объектом в заданиях данного уровня выступает понятие "система", а также ресурсы систем. Они представлены в виде расплывчатой проблемной ситуации или содержат противоречия в явной форме. Цель заданий данного типа - развитие основ системного мышления учащихся.

Задания I (высшего, высокого, продвинутого) уровня сложности. Это открытые задачи из различных областей знания, содержащие скрытые противоречия. В роли объекта рассматриваются бисистемы, полисистемы, ресурсы любых систем. Задания такого типа предлагаются учащимся третьего и четвертого года обучения. Они направлены на развитие основ диалектического мышления, управляемого воображения, осознанного применения алгоритмических и эвристических методов творчества.

Выбираемые учащимися методы творчества при выполнении заданий характеризуют соответствующие уровни развития творческого мышления, творческого воображения. Таким образом, переход на новый уровень развития креативных способностей младших школьников происходит в процессе накопления каждым учащимся опыта творческой деятельности.

III уровень — предполагает выполнение заданий на основе перебора вариантов и накопленного творческого опыта в дошкольном возрасте и эвристических методов. Используются такие методы творчества, как: метод фокальных объектов, морфологический анализ, метод контрольных вопросов, дихотомия, синектика, отдельные типовые приемы фантазирования.

II уровень — предполагает выполнение творческих заданий на основе эвристических методов таких как: метод маленьких человечков, методы преодоления психологической инерции, системный оператор, ресурсный подход, законы развития систем.

I уровень — предполагает выполнение творческих заданий на основе мыслительных инструментов таких как: адаптированный алгоритм решения изобретательских задач, приемы разрешения противоречия в пространстве и во времени, типовые приемы разрешения противоречия.

Каждый из методов творчества имеет определенные функции (см. прил. 3).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Анализ литературы по теме исследования позволил сделать следующие выводы. Изучением развития воображения и творчества в детском возрасте занимались такие учетные как Р.С. Немов [14], Л.С. Выготский [6], С.Л. Рубинштейн [23], А.В. Петровский [17]. Они отмечали, что специфика воображения заключается в особом перекомбинировании образов, которое характеризуется своеобразным отлетом, отходом от непосредственных впечатлений действительности. Однако комбинирование образов присутствует и в образном мышлении. На наш взгляд, специфика формы организации воображения состоит не просто в перекомбинировании образов, элементов действительности; а в том, что в воображении происходит слияние предметного содержания образа одного объекта с предметным содержанием образа другого. Воображение осуществляет своеобразный отлет от действительности, так как оно позволяет соединять предметные содержания различных объектов.

В качестве основного средства развития воображения и творчества у детей, по данным О.М. Дьяченко и Е.М. Гаспаровой выступают игры. Игра – это непродуктивный вид деятельности. Игра – это естественное состояние ребёнка и поэтому, в процессе игры наблюдается наибольшая восприимчивость ребёнка к познанию и развитию.

Проведенное экспериментальное исследование развития воображения в младшем школьном возрасте позволило изучить динамику развития творческого воображения детей старшего дошкольного возраста.

Обобщив результаты исследования, мы получили такие данные: 8% обладают достаточно высоким исходным уровнем творческого воображения – это только один ребенок из экспериментальной группы, средний уровень показали 34% испытуемых, 58% детей показали низкий уровень. Дошкольники рисовали простые, схематические рисунки, где слабо просматривается фантазия и плохо проработаны детали. Таким образом, у большинства испытуемых детей преобладает схематичность и шаблонность решений при выполнении заданий.

Условием развития детского творчества (а именно в нем дети упражняются в творческом воображении и его воплощении) является обучение как организованный взрослым процесс передачи и активного присвоения ребенком изобразительной деятельности в целом (мотивов, способов действия всей сложной системы отношений, характеризующих ее). То есть в сферу обучения входят, и формирование способности эмоционально откликаться на окружающий мир, и потребности выражать свое мировосприятие в художественной форме, потребность в творчестве и стремление выполнить работу для других людей. Обучение детей изобразительной деятельности ориентировано на развитие творческих способностей.

Проведенное исследование создает предпосылки для дальнейшего изучения проблемы развития творческого воображения детей в учебно-воспитательном процессе, к поиску новых возможностей для будущего совершенствования личного потенциала школьников.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Айсмонтас, Б.Б. Педагогическая психология. М. : Владос пресс, 2002. – 374 с.

2.

Битянова, М.И. Практикум по

психологическим играм

с детьми и подростками. М. : Генезис, 2001.

– 352 с.

3. Боровик, О.В. Развитие воображения. М. : ООО «ЦГЛ «Рон», 2002. – 112 с.

4. Вачков, И.В. Психология тренинговой работы. М. : Эксмо, 2007. – 416 с.

5. Выготский, Л.С. Педагогическая психология М. : АСТ, Астрель, 2005. – 672 с.

6. Выготский, Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. СПб. : Союз, 1999. – 305 с.

7. Григорович, Л.А., Марциновская, Т.Д. Педагогика и психология: Учебное пособие. М. : Гардарики, 2003. – 480 с.

8. Дружинин, В.Н. Психология общих способностей. М. : Знание, 2007. – 192 с.

9. Дьяченко, М.О. Развитие воображения дошкольников. М. : 2006.

10. Запорожец, А.В., Эльконин Д.Б. Психология детей дошкольного возраста: развитие познавательных процессов. М. : 2004.

11. Катаева, Л.И. Изучение познавательных процессов детей дошкольного возраста. М. : Владос, 2004. – 234 с.

12. Кудрявцев, В.Т. Воображение ребёнка: природа и развитие. Психологический журнал № 5, 2001. – 57 с.

13. Маклаков, А.Г. Общая психология. М. : Знание, 2005. – 592 с.

14. Мухина, В.С. Возрастная психология. М. : Наука, 2007. – 258 с.

15.

Немов, Р.С. Психология. В 3 кн.

Книга 1. М. : Владос,

2008. – 260 с.

16.

Немов, Р.С. Психология. В 3 кн.

Книга 2. М. : Владос,

2008. – 107 с.

17. Петровский, А.В., Ярошевский, М.Г. Психология 3 изд. М. : Академия, 2002. – 251 с.

18.

Полуянов, Ю.А. Воображение и

способности. М. : Знание,

2003. – 50 с.

19.

Пономарёв, Я.А. Психология

творчества. М. : Наука,

2001. – 304 с.

20. Психолог в дошкольном учреждении. Методические рекомендации к практической деятельности / под ред. Лаврентьевой. М. : ГНОМ, 2002. – 241 с.

21. Рогов, Е.И. Настольная книга практического психолога. В 2 кн. Книга1 М. : Владос, 2004. – 383 с.

22. Рогов, Е.И. Настольная книга практического психолога. В 2 кн. Книга 2 М. : Владос, 2004. – 528 с.

23. Рубинштейн, С.Л. Основы общей психологии. СПб. : Питер, 2003. – 712 с.

24. Скоробогатов, В.А., Коновалова, Л.И. Феномен воображения. Философия для педагогики и психологии. М. : Союз, 2002. – 356 с.

25. Справочник дошкольного психолога / под ред. Широковой Г.А. М. : Феникс, 2008. – 384 с.

26.

Слободчиков, В.И. Исаев, Е.И.

Основы психологической антропологии: Психология развития человека. М. :

Школьная пресса,

2000. – 416 с.

27. Субботина, Л.Ю. Детские фантазии: Развитие воображения детей. Екатеринбург : У-Фактория, 2005. – 192 с.

28.

Субботина, Л.Ю. Учимся играя. Развивающие

игры для детей

5-10 лет. Екатеринбург : У-Фактория, 2005. – 144 с.

29.

Хьелл, Л., Зиглер, Д. Теории

личности. СПб. : Питер,

2000. – 608 с.

30. Худик, В.А. Психологическая диагностика детского развития: методы исследования. Киев. : Украина, 2002. – 423 с.

31. Шерагина, Л.И. Логика воображения. М. : Союз, 2001. – 285 с.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Тест «Дорисуй»

Цель: выявление у детей способностей:

· создавать внешний облик предмета на какой-либо его части;

· узнавать в неопределенных графических формах элементы знакомых предметов;

· продуцировать оригинальные идеи, варианты создания образов.

Оборудование: 5 карточек с изображением графического контура, цветные карандаши на каждого ребенка.

Тест проводится коллективно или индивидуально. Время задания не фиксируется.

|

|

||

|

|

||

|

Рис. 1

Инструкция: «Дети. Перед вами 5 листиков. На каждом листке нарисована фигурка. Вы можете, как волшебники, превратить эти фигурки в любые картинки. Для этого нужно дорисовать к фигурке все, что захотите, но так, чтобы получилась красивая сказочная картинка. Рассмотрите фигурку, можете поворачивать листочек, как вам удобно. Нарисуйте картину, которую еще никто никогда не видел».

Данный тест рекомендуется для проведения с детьми 5-7 летнего возраста, т.к. для выполнения требуется сформированность следующих умений:

· анализировать контур предмета;

· воспроизводить в памяти зрительный образ предмета;

· мысленно конструировать образ предмета из частей (элементов).

При групповом проведении теста рекомендуется рассаживать детей индивидуально и изолировать детей, выполнивших задание от детей еще рисующих, чтобы уменьшить взаимодействие детей.

Частотная таблица рисунков:

|

Стимульный материал |

Неоригинальные рисунки – 0 баллов |

Малооригинальные рисунки – 1 балл |

|

|

Абстрактный узор, треугольник, дом, буква «А», ракета. |

Конверт, палатка, кочерга, самолет, крыша здания, стрела, корабль, дорожный указатель, цветок. |

|

|

Абстрактный узор, горы, буква «М». |

Верблюд, кошка, волк, лиса, лицо человека, собака, человек, животные с ушами. |

|

|

Абстрактный узор, лицо человека, лодка, месяц, мячик. |

Водоем, губы, корзина, чашка, яблоко, яйцо, овраг, яма, таз. |

|

|

Абстрактный узор, лицо человека. |

Месяц, девочка, женщина, дерево, книга, кораблик или лодка, ракета. |

|

|

Абстрактный узор, волны моря, буквы «а» и «о», лицо человека. |

Кошка, кресло, червяк, стул, ложка, насекомое, очки, птица, сверхъестественное существо. |

Для

оценивания результатов использовали частотную таблицу рисунков. Среди рисунков

выделяются неоригинальные, часто повторяющиеся рисунки, малооригинальные или

очень редкие. Оригинальные рисунки оценивались в 2 балла. Малооригинальные

рисунки – 1 балл. Неоригинальные рисунки – 0 баллов. Все неуказанные в таблице

изображения оценивались как оригинальные.

Тест «Художник».

Ребенку предлагается придумать и нарисовать на листе бумаги цветными фломастерами что-либо необычное. На выполнение задания отводится 4 минуты.

Далее оценивалось качество рисунка по приведенным критериям, и на основе такой оценки делался вывод о сформированности умения быстро придумывать идеи и воплощать их.

Оценка результатов:

10 баллов (очень высокий уровень развития) – ребенок за отведенное время придумал и нарисовал нечто оригинальное, необычное, явно свидетельствующее о незаурядной фантазии, о богатом воображении. Рисунок оказывает очень большое впечатление на зрителя, его образы и детали тщательно проработаны.

8-9 баллов (высокий уровень развития) – ребенок придумал и нарисовал что-то достаточно оригинальное, с фантазией, эмоциональное и красочное, хотя изображение не является совершенно новым. Детали картины проработаны неплохо.

5-7 баллов (средний уровень развития) – ребенок придумал и нарисовал нечто такое, что в целом является не новым, но несет в себе явные элементы творческой фантазии и оказывает на зрителя определенное эмоциональное впечатление. Детали и образы рисунка проработаны средне.

3-4 балла (низкий уровень развития) – ребенок нарисовал нечто очень простое, не оригинальное, причем на рисунке слабо просматривается фантазия и не очень хорошо проработаны детали.

0-2 балла (очень низкий уровень развития) – за отведенное время ребенок так и не сумел ничего придумать и нарисовал лишь отдельные штрихи и линии.

Тест «На что похоже?»

Цель: выявление уровня развития процессов воображения.

Оборудование: 6 карточек – 3 изображения чернильных пятен и 3 контурных изображения.

Рис. 2

Методика проводится индивидуально.

Инструкция. «Посмотри, перед тобой 6 листочков. На каждом нарисована какая-нибудь фигурка. Внимательно рассмотри их, можешь поворачивать листочки разными сторонами. Назови как можно больше различных предметов и вещей, на что похожа данная картинка».

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Тематические серии групп творческих заданий|

Тематические серии |

Содержание творческих заданий |

Типы заданий |

Возможности учебных предметов |

|

“Театральная” |

Создание театральных эффектов, разработка костюмов, декораций, постановочные находки |

Познание |

Художественный труд |

|

“Бионика” |

Нахождение соответствий природных и технических объектов, изучение возможностей природных аналогов для развития техники |

Создание |

Окружающий мир |

|

“Винни-Пух решает вслух” |

Решение проблем в сказочных ситуациях из произведений Дж. Рода-ри, Л. Кэррола, А.А. Ми-лна, Дж. Толкиена, А.Линдгрен, Н.А. Некра-сова, русских народных сказок, мифов древней Греции; сочинение сказок, историй |

Создание |

Обучение грамоте |

|

“Технический мир” |

Изучение и создание различных технических объектов |

Познание |

Обучение грамоте ОБЖ |

|

“Природный мир” |

Изучение животных, формирование гуманного отношения человека к природе, выращивание культурных растений |

Познание |

Обучение грамоте |

|

“Организм человека” |

Изучение органов чувств, памяти, мышления, внимания, природных и социальных особенностей человека; изучение проблем людей с ограниченными возможностями |

Познание |

Окружающий мир ОБЖ |

|

“Головоломки” |

Решение и составление задач на внимание, головоломок, шифровок, задач со спичками, шарад, кроссвордов |

Создание |

Математика |

|

“Признаки” |

Изучение признаков объектов (цвета, формы, размера, материала, назначений, расположе-ния в пространстве и др.), природных явлений; составление загадок, метафор, сравнений |

Познание |

Математика |

|

“Космос” |

Изучение проблем, связанных с полетами человека в космос: устранение неисправно-стей, обеспечение водой, работа техники в условиях других планет; работоспособность в состоянии невесомости |

Создание |

Обучение грамоте |

|

“Страна несделанных дел” |

Рассмотрение выделенных учащимися проблем из различных областей знаний |

Преобразование |

Окружающий мир |

|

“Бесприродный технический мир” |

Изучение проблем, связанных с заменой природных материалов искусственными |

Преобразование |

Художественный труд |

|

“Фантастические сюжеты” |

Решение проблем героев фантастических произве-дений Г. Альтова, Р. Бредбери, А. Орлова, составление фантасти-ческих сюжетов |

Познание |

Обучение грамоте |

|

“Да-Нетки” |

Изучение и объяснение явлений, ситуаций; изучение признаков объектов через постановку вопросов |

Познание |

Математика |

|

“Безопасность” |

Рассмотрение вопросов безопасности человека в различных сферах жизнедеятельности, поведение человека в экстремальных условиях (безопасные тренировки спортсменов, защита человека при аварии; защита от отравлений, сохранение зрения) |

Создание |

Окружающий мир |

|

“Проблемы третьего тысячелетия” |

Изучение экологических проблем (сбор нефти с поверхности воды, по-строение мусоросжига-ющего завода, переработка отходов, долгожительство) |

Создание |

Окружающий мир ОБЖ |

|

“Гениальные” задачи” |

Переоткрытие эффектов, созданных “Битлз”, М.И. Глинкой, Гомером, А.Дюма, Микеланджело, Н.А. Римским-Корсаковым, Состратосом |

Создание |

Дополнительная учебная программа |

|

“Достойный ответ” |

Анализ поведения людей в стрессовых ситуациях, при нарушении норм и правил общения |

Познание |

Обучение грамоте |

|

“Что такое хорошо?” |

Анализ норм нравственного поведения (ответственность за свои поступки, доброта, справедливость, честность, трудолюбие, совестливость, эмпатия ) |

Познание |

Математика |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Функции методов творчества на различных уровнях системы творческих заданий

|

Уровень системы творческих заданий |

Методы выполнения творческих заданий |

Функции метода |

|

III уровень |

Перебор вариантов |

Наиболее примитивный метод решения творческих задач, не входящий в число методов развития творческого воображения (РТВ). Его использование на начальном уровне обучения спо-собствует развитию умений организации поисковой деятель-ности, накоплению опыта организации собственной творчес-кой деятельности учащихся, актуализирует накопленный опыт учащихся |

|

Метод фокальных объектов |

Развивает умения подбирать нетипичные свойства к объекту, представлять и объяснять практическое назначение необыч-ных свойств, используя элементы фантазирования, преодоле-вать психологическую инерцию в процессе преобразования свойств объектов |

|

|

Морфологи-ческий анализ |

Развивает умение генерировать большое количество вариантов ответов в рамках заданной темы. Развивает комбинаторные умения. Производит оценку идей и детализирует наиболее удачные |

|

|

Способствует развитию умения генерации идей в рамках заданной темы. Развивает умения планирования творческой деятельности. Способствует организации поисковой деятельности |

||

|

Дихотомия |

Развивает умения выделять различные признаки объектов, производить группировку объектов ситуаций, явлений по вы-явленным характеристикам, осуществлять классификации объектов по различным основаниям, выбирать основания для классификации в зависимости от цели и конкретной ситуации Позволяет сужать поле поиска Развивает умения ориентиро-ваться в пространстве, анализировать ситуации |

|

|

Синектика |

Развивает умения рассматривать объекты, ситуации, явления с различных точек зрения, менять точку зрения на обычные объекты с помощью заданных педагогом условий |

|

|

II уровень |

Типовые приемы фантазиро-вания |

Развивают умения качественно, системно генерировать идеи; делать фантастические преобразования как самого объекта, так и его свойств, составляющих (подсистемы), либо места функ-ционирования, обитания (надсистемы) с помощью приема, заданного педагогом или выбранного самим учащимся |

|

Моделиро-вание |

Развивает умения школьников рассматривать объект “изнут-ри”. Расширяет возможности учащихся в управлении поиско-вой деятельностью. Способствует стремлению самостоятельно объяснять ситуации, явления |

|

|

Группа методов “Преодоле-ние психо-логической инерции” |

Развивает умения учащихся быстро находить оригинальные решения. Позволяет учащимся изменять точку зрения на объекты, ситуации, явления в зависимости от условий. Разви-вает умения рассматривать объекты средствами изменения его количественных и качественных характеристик |

|

|

Системный оператор |

Развивает умения учащихся рассматривать объекты, ситуации, явления помощью алгоритма системного мышления. Позволя-ет учащимся рассматривать объекты как системы. Развивает умения устанавливать причинно-следственные связи. Побуж-дает учащихся прогнозировать развитие объекта и его функции |

|

|

Ресурсный подход |

Побуждает учащихся совершенствовать системы с помощью внутренних и внешних ресурсов, получать оригинальные решения, близкие к идеальности |

|

|

I уровень |

Закономер-ности развития систем |

Развивает умение учащихся целенаправленно совершенство-вать системы по направлению к идеальному конечному резу-льтату. Позволяет управлять творческими процессами. Разви-вает умение рассматривать системы в развитии. Повышает эффективность прогнозирования |

|

Адаптиро-ванный алгоритм решения изобретате-льских задач |

Развивает умение выделять противоречивые свойства. Разви-вает умение планировать творческую деятельность. Позволяет организовать эффективный поиск решения. Способствует выполнению задания на качественно новом уровне |

|

|

Приемы разрешения противоречия |

Способствуют развитию умений выделять противоречивые свойства. Развивают умение рассматривать объекты в проти-воречиях. Развивают умения разделять противоречивые свой-ства в пространстве и во времени |

|

|

Типовые приемы устранения противоре-чий |

Повышают эффективность поисковой деятельности. Развива-ют умение качественной генерации идей. Развивают умение разрешать противоречия |

(zip - application/zip)

(zip - application/zip)